Par Catherine Kintzler, philosophe, professeur honoraire à l’université de Lille

(Article paru dans Le DDV n°682, mars 2021)

La laïcité de l’association politique construit un lien disjoint des liens communautaires existants ; elle installe un espace zéro, celui de la puissance publique, laquelle s’abstient en matière de croyances et d’incroyances et se protège des croyances et incroyances. Mais le régime laïque ne se réduit pas au seul principe de laïcité ; il repose sur une dualité. D’une part ce qui participe de l’autorité publique (législation, institutions publiques, école publique, magistrats, gouvernement…) s’interdit toute manifestation, caution ou reconnaissance en matière de cultes, de croyances et d’incroyances – c’est le principe de laïcité stricto sensu. De l’autre, partout ailleurs y compris en public, dans l’infinité de la société civile (la rue, les moyens de transport, les espaces commerciaux…) et bien entendu dans l’intimité, la liberté d’expression s’exerce dans le cadre du droit commun.

Sans cette dualité la laïcité perd son sens. C’est précisément parce que la puissance publique et le domaine qui lui est constitutivement associé s’astreignent à la réserve en matière de cultes et de croyances que les libertés d’expression, d’association, etc., se déploient dans la société civile sans autre limite que le droit commun. Cette dualité installe ce que j’appelle la respiration laïque. Par exemple, l’élève qui enlève ses signes religieux en entrant à l’école publique les remet en sortant, il passe d’un espace à l’autre, échappant par là aussi bien à la pression sociale de son milieu qu’à une uniformisation officielle d’État. La laïcité est donc le contraire d’un intégrisme qui envahirait tous les secteurs de la vie politique et sociale ; ce n’est pas non plus un athéisme d’État qui s’imposerait de la même manière qu’une religion officielle.

Deux dérives symétriques

Bien des fluctuations en matière de laïcité sont intelligibles à la lumière de cette dualité. On peut les schématiser par deux dérives opposées et jumelles, rapportées à un même mécanisme. Ce dernier consiste à abolir la dualité en écrasant l’un des principes par l’autre.

On appellera « laïcité adjectivée » la première dérive, du fait qu’au substantif laïcité elle ajoute un adjectif qui absorbe ce substantif : laïcité plurielle, ouverte, positive, apaisée, d’intelligence, inclusive… Ce phagocytage exprime une opération conceptuelle et politique. Elle consiste à vouloir étendre au domaine de l’autorité publique le principe de libre expression qui règne dans la société civile. Elle récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance publique laïque pour faire de l’option religieuse une norme s’introduisant dans la loi elle-même, autorisant les propos et positions religieux au sein de l’État, et aboutissant à légitimer la communautarisation religieuse du corps politique. Elle a été notamment désavouée par le vote de la loi de mars 2004. Mais elle se manifeste dans bien des grignotages résurgents : revendications de financement des cultes, apartheid dans les cimetières par exemple.

La seconde dérive, l’extrémisme laïque, repose sur une opération inverse mais identique dans son mécanisme. Elle consiste symétriquement à vouloir soumettre le domaine de la société civile à l’abstention qui devrait régner dans le domaine de l’autorité publique. Ainsi, il faudrait « nettoyer » l’espace civil de la présence religieuse, imposer une discrétion de tous les instants qui passerait alors de la simple civilité à l’injonction d’un ordre moral. Elle apparaît principalement sous une forme incohérente – car il s’agit la plupart du temps de réclamer non pas l’effacement civil de toute manifestation religieuse, mais de s’en prendre aux seules manifestations de l’islam.

Ces deux courants se relaient et se confortent mutuellement, l’un en abandonnant le terrain laïque au prétexte de l’assouplir et de le moderniser, l’autre en l’investissant avec des propositions durcies et réactives, tous deux en épousant le fonds de commerce des politiques d’extrême droite : la constitution fantasmatique de « communautés » – en l’occurrence « les musulmans » regroupés indistinctement. Les uns révèrent cette prétendue communauté en criant à la « stigmatisation » dès qu’on parle de laïcité ; les autres la détestent en criant à « l’invasion ».

Deux thèses opposées s’expliquent donc par une même opération : l’effacement d’un des principes du régime laïque au profit de l’autre qui envahit l’espace. Ce mécanisme brouille des domaines que le régime de laïcité distingue. L’uniformisation s’installe, soit par communautarisation de l’espace politique qui tend à livrer chacun à « sa » communauté, soit par un « nettoyage » désertifiant de l’espace civil.

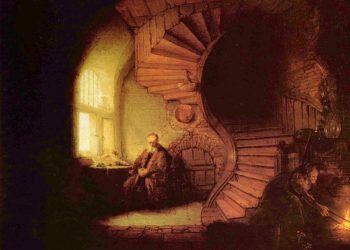

L’individualité laïque

En régime laïque, personne n’est soumis à l’uniformisation d’un État qui s’imposerait dans tous les secteurs de la vie non seulement publique au sens strict (politique) mais aussi sociale. Mais il est tout aussi important de souligner que, parallèlement, personne n’est assigné à suivre les exigences d’une communauté, d’y conformer ses comportements et l’ensemble de ses mœurs. Car cela aussi serait une uniformisation : on y pense moins, mais le patchwork, pour être multicolore vu de loin, est uniformisant dans chacune de ses parcelles. En matière de libertés, on voit donc qu’il est bon de raisonner d’abord au niveau des personnes singulières. Et c’est pourquoi j’avance l’idée d’individualité laïque, ce qui demande quelque éclaircissement. On distinguera pour cela deux manières de penser l’individu corrélatives à deux manières de penser le rassemblement.

La première consiste à penser l’individu selon des critères identificatoires ou, comme on dit, identitaires : le considérer comme un ensemble de propriétés empruntées à des groupes existants, un peu comme on compose une pizza à partir d’ingrédients disponibles. L’individu est alors une sorte de série adhésive, un profil. C’est une conception descriptive de l’identité humaine : on y reconnaît la notion de diversité rapportée à des catégorisations à base ethnique, religieuse, coutumière, mais aussi l’individu marchand, celui du marketing qui s’identifie à des étiquettes, des tags.

La deuxième manière de penser l’individu ne recourt pas à un processus identificatoire formé par collection catégorielle. L’individualité politique suppose la distinction des sujets du droit, elle les reconnaît tous et attribue à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs, elle est universelle et excède les catégorisations. Il s’agit d’un paradoxe puisque par définition chacun peut, en vertu de cette identité, être différent de tout autre. Ce qui, loin de niveler et d’uniformiser les individus réels, leur permet de déployer leurs singularités pourvu que les droits d’autrui (qui sont aussi les miens) soient préservés. Il est possible que certains rassemblements sociaux, certaines formations historiques soient plus favorables que d’autres à ce déploiement. Mais il n’en reste pas moins que la liberté d’adhérer à une communauté n’est vraiment effective que subordonnée à la liberté de s’en défaire. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d’appartenance : il en est la condition.

Association politique et communautarisme

L’insuffisance de la collection catégorielle est qu’elle propose une construction du rassemblement de proche en proche, par ressemblances ; c’est une logique de proximité empirique. Cela n’a rien de choquant au niveau civil. Le droit des associations fournit des outils juridiques à de telles communautés, et nous adhérons tous à des associations qui reposent sur des critères de cette nature. Mais en quoi la ressemblance catégorielle pourrait-elle fonder la reconnaissance politique que les citoyens s’accordent mutuellement ? Elle ne peut que les diviser et discriminer leurs droits. Aussi bascule-t-on dans le communautarisme politique lorsque des regroupements réclament des droits spécifiques pour ceux qu’ils considèrent comme « les leurs » et prétendent leur imposer des devoirs spécifiques. Il y a communautarisme quand apparaît une obligation d’appartenance.

Le lien politique républicain ne s’effectue pas par de telles collections catégorielles, il n’est pas lui-même une catégorie, et il ne réunit pas non plus des collections constituées sur ce modèle, il réunit des atomes politiques. Les « hommes » de la Déclaration des droits ne sont pas « mêmes » comme le sont des canards, des chevaux, des moutons… Ils sont « mêmes » par le principe intérieur de réflexivité faisant qu’ils se reconnaissent mutuellement comme sujets libres.

Dans une telle association, qui se rassemble ? Les citoyens : ils font la fiction de la suspension de leurs « profils » et s’interrogent alors non pas seulement sur leur intérêt particulier ou catégoriel mais sur ce qui est bon pour tous. Il en résulte que l’association politique laïque n’est pas un deal avec des groupes, elle ne traite pas avec des lobbies, ce n’est pas une association sur le modèle contractuel d’un échange marchand. Ce n’est pas en vertu d’un traitement particulier qu’on obtient ses droits, sa liberté, sa sécurité : on les traduit en termes universels pour qu’ils soient compossibles, juridiquement énonçables, applicables en même temps à tous et c’est dans cet esprit qu’on s’efforce de faire les lois. On n’y réussit pas toujours, mais, du mariage civil aux lois scolaires, de la séparation des Églises et de l’État à l’émancipation juridique et politique des femmes en passant par la protection de la recherche scientifique, les dispositions laïques sont exemplaires à cet égard.