Joël Kotek, historien des génocides, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Président de l’Institut Jonathas

Posons d’emblée cette affirmation : contrairement à la doxa mille fois répétée, Israël ne commet pas de génocide à Gaza. C’est du moins l’avis de la Cour pénale internationale (CPI), juridiction permanente qui n’a pas retenu cette qualification, tout comme de la Cour internationale de justice (CIJ) qui, contrairement à ce qui est souvent affirmé, a seulement rappelé qu’Israël devait prévenir la commission d’un génocide, sans affirmer qu’il violait ses obligations. Comment comprendre sinon qu’aucun État arabe n’ait rompu ses relations diplomatiques avec Israël s’il y avait réellement génocide ? Surtout, si un génocide était effectivement en cours à Gaza, le souci premier du Hamas ne serait-il de négocier à tout prix un cessez-le-feu avec Israël, à l’instar du Hezbollah ou de l’Iran, pourtant bien moins affectés par les frappes israéliennes ? À défaut, nul besoin de rappeler que la libération des otages suffirait à enclencher la cessation des hostilités.

« Une nation de martyrs »

Ce refus d’engager la paix illustre autant l’absence d’intention génocidaire des Israéliens que le cynisme absolu des dirigeants du Hamas. Un cynisme confirmé par les déclarations mêmes du mouvement terroriste. Le 30 mars, sur la chaîne libyenne Al-Tanasuh TV, le chef du département politique, Sami Abu Zuhri, minimisait depuis l’étranger les pertes civiles en affirmant que « le nombre de bébés nés à Gaza (50 000) égale le nombre de martyrs tombés dans cette guerre. Les ventres des femmes de Gaza donneront naissance à deux fois plus. C’est le prix à payer ». Trois semaines déjà après le 7-Octobre, alors que Gaza était sous les bombes, Ghazi Hamad, autre responsable du Hamas, déclarait : « On nous appelle une nation de martyrs, et nous sommes fiers de sacrifier des martyrs. » Le réseau souterrain de 500 kilomètres construit avec l’argent de la coopération au développement, surnommé « le métro », est réservé aux combattants, non aux civils. La population gazaouie paie le prix d’une stratégie calculée. Yahya Sinwar, chef du bureau politique du Hamas et l’un des architectes de l’attaque du 7-Octobre, abattu le 16 octobre 2024 à Rafah, l’écrivait déjà dans un message adressé aux dirigeants du Hamas réfugiés au Qatar : « L’effusion de sang profitera au Hamas. » Et il n’avait pas tort.

L’idée selon laquelle Israël commettrait un génocide a pris l’apparence d’une quasi-vérité. Reste qu’une aberration même mille fois répétée ne fait pas une vérité. On se souvient que les Juifs furent jadis accusés, avec un même consensus aveugle, d’avoir crucifié le Christ et de sacrifier des enfants chrétiens à Pâque. L’histoire bégaie.

Aubaine

Israël est-il exempt de tout reproche ? Naturellement non. Ce sera à la CPI de juger d’éventuelles violations du droit de la guerre. Il n’existe pas de guerre propre mais il faut rappeler une fois encore qu’Israël n’a fait que réagir à l’attaque du Hamas du 7-Octobre, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah : une séquence véritablement génocidaire, elle.

Pourquoi accuse-t-on Israël de génocide ? Que signifie cette diffamation infamante sinon l’expression d’un antisémitisme habillement déguisé en antisionisme, cet avatar moderne d’une haine des Juifs multiséculaire ? Le vocable n’est pas sorti contre l’État des Juifs (alors qu’il n’a pas été utilisé pour la Syrie, le Soudan ou le Yémen) par hasard. La guerre à Gaza est, en effet, une formidable aubaine pour les antisémites de tous bords. Elle leur permet de comparer Israël aux nazis, de haïr les Juifs au nom du « Bien », des Droits humains. Cette nazification d’Israël, ultime inversion accusatoire, est en réalité le signe du malaise profond que l’Occident entretient à l’égard des Juifs. Le terme « génocide » n’a pas été choisi pour son exactitude, mais pour son poids émotionnel. Il s’agit d’un mot-choc, à même de mobiliser des affects anciens et refoulés. Décidément, les Occidentaux ne pardonnent pas Auschwitz aux Juifs et bien au-delà, les deux millénaires de persécution dont ils furent l’objet et qui, faut-il le souligner, culmina avec la Shoah. L’antisionisme radical est une réponse agressive à ce sentiment de culpabilité qui anime la psyché occidentale. Ce n’est pas par hasard que les Israéliens se voient accuser d’être la dernière colonie occidentale. Accuser les Juifs de colonialisme est une seconde aubaine libératoire. Évidemment, l’accusation est absurde : on chercherait en vain quelle fut la métropole de cet État qui arracha, par la force, son indépendance à l’Empire britannique. L’antisionisme radical permet de régler ses comptes avec le peuple paria par excellence. Il est une culpabilité inversée, tournée en haine.

Qu’est-ce qu’un génocide ?

Pourquoi Raphaël Lemkin a-t-il forgé en 1942 le concept de « génocide » ? La date est en elle-même révélatrice. Le juriste polonais juif était frappé par l’idée que les nazis perpétraient un crime sans précédent contre la judaïcité, en particulier en Pologne. Il lui parut urgent de nommer ce crime inédit, pour reprendre les mots mêmes de Churchill, qui évoquait « un crime sans nom ». L’origine intellectuelle du concept remonte aussi au massacre des Arméniens et des Araméens d’Asie Mineure, qui servit de précédent à sa réflexion. C’est pour désigner ces massacres planifiés, prémédités, systématiques — visant en priorité les femmes et les enfants — que Lemkin inventa le mot « génocide ».

Aujourd’hui, force est de constater que « génocide » est un « mot malade ». Il est galvaudé, utilisé sans rigueur, appliqué à des violences parfois non létales, souvent hors contexte d’intention exterminatrice. Tout est ramené au génocide, comme si les catégories juridiques intermédiaires — crime de guerre, crime contre l’humanité — ou les concepts tels « épuration ethnique », « ethnocide », « politicide » ou encore « violence de masse » — ne suffisaient plus. Le constat est d’autant plus problématique que, contrairement à l’ethnocide ou au politicide, le génocide relève du droit international.

Il est vrai aussi, comme l’ont souligné les meilleurs historiens du génocide (Audouin-Rouzeau, Bruneteau, Duclert, Fein, Kotek, Steinberg, Ternon, etc.) que la définition adoptée par l’ONU en 1948, en pleine guerre froide, souffre de formulations ambiguës, laissant place à des lectures excessives. Des chercheurs ont contribué à cette dérive en étendant le concept à toute violence d’État, comme le Tribunal Russell l’avait fait pour la guerre du Vietnam, ou certains historiens pour la colonisation française en Algérie. Des juristes, telle Raphaëlle Maison, vont même jusqu’à avancer que l’intention de détruire le groupe n’a pas besoin d’être physique, mais ne pourrait n’être que « sociologique », c’est-à-dire en visant l’effacement social ou culturel. Il est dès lors question de « génocide lent » (slow genocide). Cette expression est utilisée pour désigner des processus de destruction progressive mais non nécessairement spectaculaires ou violents, d’un groupe humain identifiable, sur une période prolongée. Ce concept s’inscrit dans une réflexion critique sur les formes contemporaines de violences structurelles, souvent étatiques, qui ne passent pas par des massacres de masse mais qui peuvent, à terme, entraîner la disparition culturelle ou sociale d’un groupe1Le concept de « génocide lent » est utilisé par un large éventail d’acteurs – universitaires, journalistes, activistes, ONG, parfois même des responsables politiques. On peut citer Ilan Pappé, « historien » israélien pour le moins contesté qui, dans le cadre de la situation à Gaza, a évoqué un « génocide lent orchestré par Israël ». Dans le cas de Gaza, l’expression « génocide lent » est utilisée en France principalement dans les milieux militants, académiques critiques et médiatiques alternatifs résolument anti-israéliens. C’est le cas de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité), de l’UJFP (Union juive française pour la paix). Dominique Vidal, François Burgat, Houria Bouteldja l’ont utilisée dans plusieurs tribunes. Des publications comme Le Monde diplomatique, Orient XXI, Politis, ou Mediapart ont publié des articles faisant écho à l’idée d’un « génocide lent ».. Il n’en reste pas moins qu’il revient à vider le concept de la raison de son invention en 1942.

Il s’agissait, nous l’avons dit, de nommer un crime sans précédent, en clair, la décision d’un État criminel de détruire, physiquement, la totalité ou, à défaut, la part substantielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel. Les génocidaires ne visent pas à détruire des groupes sociaux, politiques ou militaires, à fortiori terroristes, à l’exemple de Daesh ou du Hamas, mais des populations, reliées par une origine ou une religion communes. C’est cette intention spécifique qui distingue le génocide des autres crimes internationaux.

L’idée première : la destruction physique d’un peuple jugé de trop sur terre

Rappelons toutefois que l’intention de détruire un groupe « en partie » est suffisante pour établir l’intention spécifique requise à la qualification de crime de génocide. Encore faut-il s’entendre sur l’expression « en partie ». Dans le cadre de la définition de ce qui constitue une « partie » du groupe, la jurisprudence internationale a adopté un critère de substantialité plutôt qu’un nombre spécifique. « En partie » signifie bien « part substantielle », ce qui correspond en effet aux ratios des génocides avérés, en l’espèce de l’ordre de 80% comme le confirment les génocides des Hereros, des Arméniens et Araméens, des Juifs et des Tutsis. En bref, il ne s’agit pas simplement du nombre de morts, mais du rapport entre le projet criminel et son résultat. Proportion donc et non chiffre brut en soi.

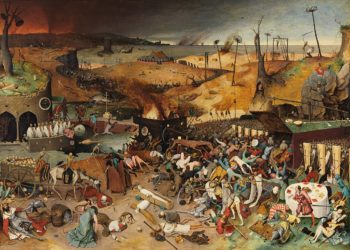

Si la famine en Ukraine de 1932-1933 — connue sous le nom de Holodomor — a causé la mort de 3 à 4 millions de personnes, soit 10 à 13 % de la population totale, il est préférable de parler ici de politicide plutôt que de génocide. En effet, l’objectif de Staline n’était pas l’extermination des Ukrainiens en tant que peuple, mais leur soviétisation à marche forcée, au prix de mesures d’une brutalité inouïe, extrême. À l’inverse, le massacre des Hereros par l’armée allemande dans le Sud-Ouest africain est qualifié de « génocide », bien que le nombre de victimes soit bien moindre — environ 60 000 morts. Ces pertes représentaient en effet près de 80 % de la population herero, ce qui témoigne clairement d’une volonté d’extermination systématique de ce peuple par les autorités coloniales allemandes. C’est ce dont atteste par ailleurs bien curieusement un rapport d’Amnesty International : « Au titre de cette norme, la personne responsable doit avoir l’intention de détruire au moins « une partie substantielle » du groupe en question, qui doit être « suffisamment considérable pour avoir un impact sur le groupe dans son ensemble »2 « ‘You feel like you are subhuman’. Israel’s genocide against Palestinians in Gaza », décembre 2024, Londres, p. 17.. » Ainsi, dans tous les génocides reconnus jusqu’ici, la part exterminée du groupe cible dépasse les 80 %. C’est ce ratio, et non un chiffre brut, qui manifeste la volonté d’extermination. Le génocide des Arméniens (3 000 civils assassinés quotidiennement pendant 15 mois), des Juifs (4 400 civils assassinés quotidiennement de 1941 à 1945) ou celui des Tutsi (10 000 morts quotidiens pendant les cent jours du génocide) s’inscrivent dans cette logique d’annihilation. Les massacres génocidaires se caractérisent par des massacres à froid opposant, comme à Srebrenica en Bosnie, des civils désarmés à des tueurs surarmés.

À l’inverse, dans le cas de Gaza, les pertes, bien que tragiques, représentent 2 à 3 % de la population totale de Gaza, civils et combattants confondus. Même Amnesty International, dans son rapport, rappelle que la notion juridique exige une « intention de détruire une part substantielle » du groupe, suffisante pour en affecter l’existence. Or, rien dans la conduite de la guerre ne démontre une telle intention. À l’évidence, la cible militaire reste les groupes terroristes palestiniens. Si Israël visait réellement à faire disparaître la population gazaouie, le bilan serait tout autre. Heureusement, il n’en est rien, au-delà des diatribes malheureuses de certains dirigeants suprémacistes israéliens.

Quand tout est génocide, plus rien ne l’est

Le cœur du problème est le suivant : si l’on soutient qu’Israël commet un génocide à Gaza, alors il faut repenser l’histoire du monde dans son ensemble. Faudrait-il, dans ce cas, enseigner dans les manuels scolaires le génocide des Juifs et des musulmans perpétrés par Godefroy de Bouillon lors de la prise de Jérusalem en 1099 — et, pourquoi pas, envisager de déboulonner sa statue qui trône au cœur de Bruxelles ? Faudrait-il également parler du « génocide congolais », tant la colonisation belge au Congo a causé des centaines de milliers, voire des millions de morts — bien plus que dans la bande de Gaza ? Faudrait-il évoquer le génocide des civils français (60 000 morts) mais aussi allemands (600 000 morts) et japonais (500 000) tués par les bombardements alliés durant la Seconde Guerre mondiale ? Ou encore celui des populations anéantis à Raqqa, Mossoul, Alep, par les frappes occidentales ou russes ? Et si l’on suit la logique du « génocide lent », il faudrait aussi qualifier de génocidaires les politiques menées contre les Chypriotes grecs du Nord, les Arméniens du Haut-Karabagh, les Ouïghours ou les Sahraouis — tous victimes de processus d’épuration ethnique, sinon de disparition programmée. Est-ce raisonnable ? Ne conviendrait-il pas d’employer d’autres concepts mieux adaptés, tels « crime de guerre », « crime contre l’humanité », « ethnocide », « urbicide », « épuration ethnique » ? À l’évidence, le niveau des pertes civiles et militaires démontre clairement que, malgré la rhétorique guerrière de certains ministres israéliens à tendance suprémaciste, l’intention d’Israël n’est pas génocidaire. Les cibles de l’armée israélienne sont le Hamas et le Jihad islamique. Il s’agit bien d’une guerre — asymétrique, certes — opposant Israël à des mouvements terroristes, avec son cortège d’horreurs et de tragédies.

Il est manifeste qu’il faut y mettre un terme au plus vite, car l’histoire démontre que le pire reste toujours possible. Chacun le sait : la résolution du conflit israélo-palestinien passe par la création, aux côtés d’Israël, d’un État palestinien démocratique et non terroriste.

Amnesty International a consacré un rapport de 296 pages au conflit opposant Israël au Hamas. Sa conclusion est sans appel : « Israël s’est rendu responsable du crime de génocide à Gaza. » Mais le plus révélateur reste ailleurs : l’organisation ne consacre que 15 lignes au massacre perpétré par des « groupes armés » (sic) le 7 octobre 2023. À les lire, le Hamas aurait peut-être commis des crimes de guerre. Quelle audace ! De crimes contre l’humanité, il n’est pas question. Encore moins de génocide. À l’évidence, la parenthèse de la Shoah est refermée. Les femmes violées parce qu’israéliennes, les enfants assassinés parce que juifs, n’éveillent plus la moindre empathie. L’antisionisme radical est bien le faux-nez d’un antisémitisme renouvelé. Le ventre fécond de la bête a accouché de pieuvres et de calamars.