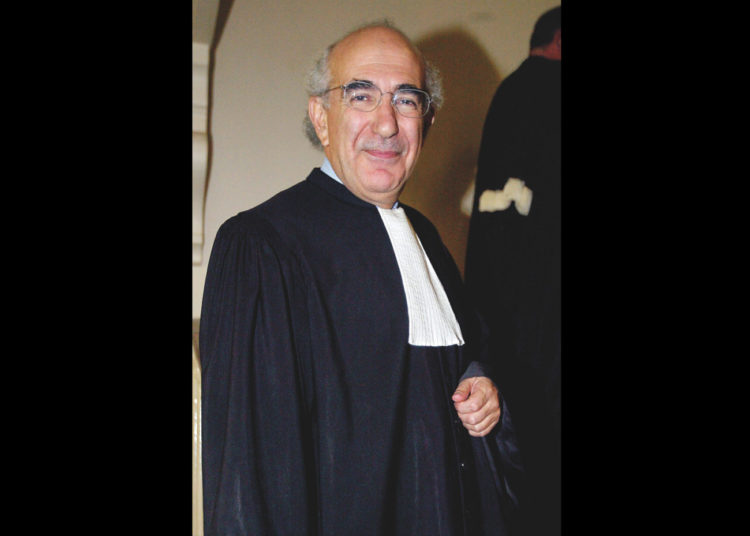

Propos recueillis par Emmanuel Debono

Comment êtes-vous entré à la Licra ?

J’ai été moi-même victime de l’antisémitisme dès l’école primaire : j’étais amoureux d’une petite fille en huitième qui m’avait dit : « Si je te disais “sale juif”… » Cela a continué à l’adolescence. Par la suite, j’ai fait des études de droit et je me suis tourné vers le barreau. J’ai prêté serment en 1969. Lutter contre le racisme, l’antisémitisme, et être avocat, c’était pareil pour moi : on lutte contre les injustices. Pour moi, ce fut une évidence d’entrer à la Licra. J’y ai été poussé par l’avocate Sylvia Zimmermann, qui était une des grandes figures de l’association. C’était dans les années 1980. À cette époque, la Licra était surtout engagée contre l’antisémitisme. L’association a toujours tenu à dissocier racisme et antisémitisme. Ce qui caractérise ce dernier, ce sont ses mutations permanentes au cours de l’histoire : antijudaïsme, antisémitismes d’extrême droite et d’extrême gauche, antisionisme et aujourd’hui islamo-gauchisme ont constamment réactualisé ses manifestations. L’existence de l’État d’Israël a redonné de la puissance aux racistes. La haine antijuive vise aussi quelque chose de caché, d’invisible.

Vous souvenez-vous d’une des premières affaires que vous avez plaidée au nom de la Licra ?

Ce fut à la suite des propos de l’évêque intégriste, excommunié par Rome en 1988, monseigneur Lefebvre. En novembre 1989, celui-ci avait déclaré que les musulmans, en France, avaient l’intention de « kidnapper » les femmes et les enfants français et de les emmener dans des « quartiers réservés comme il en existe à Casablanca ». Nous représentions alors la Licra avec mon confrère et ami Christian Charrière-Bournazel. À l’audience, en juillet 1990, les juges de la 17e chambre correctionnelle de Paris ont estimé que le verbe « kidnapper » constituait une imputation diffamatoire envers les musulmans. Quelques mois plus tard, en mars 1991, la cour d’appel a retenu en plus le délit de provocation à la haine raciale qui avait été écarté en première instance. Et ce prélat a été condamné à une lourde amende.

Qui dirigeait alors la Licra ?

C’était Jean Pierre-Bloch. Il présidait l’association depuis la mort du fondateur de l’association, Bernard Lecache, en 1968. Ancien résistant, homme à poigne, Pierre-Bloch s’occupait de tout. C’était un politique très fin, doté d’une grande autorité. Il avait la capacité de sentir à la fois le politique et le juridique. Ce qui est essentiel car l’action juridique est au cœur de l’action de la Licra, et il n’est pas toujours simple de coordonner les deux. Par exemple, Pierre-Bloch n’aurait jamais suivi le CCIF, organisation islamiste aujourd’hui dissoute, dans une action en justice contre Georges Bensoussan, auteur des Territoires perdus de la République et de nombreux ouvrages sur la Shoah.

Vous avez quant à vous présidé la commission juridique…

Oui. C’est une commission fondamentale au sein de l’association. Dans de nombreux cas, on se pose la question de savoir s’il faut « y aller » ou non, c’est-à-dire s’il faut se constituer ou non partie civile. Parfois, les faits sont nettement qualifiables. Dans d’autres cas, la décision est difficile à prendre : un propos peut être tangent et si jamais on perd, l’adversaire ne manquera pas de transformer sa « relaxe » en victoire. À l’époque, c’était au président de la commission de trancher. Si on pensait que le risque existait de perdre, il valait mieux ne pas y aller. Je dirais que l’on ne peut pas se permettre de perdre. Ou alors on perd mais volontairement, et là ça devient politique !

Quelles évolutions pourrait connaître aujourd’hui la loi de 1972 ?

J’en vois une essentiellement. La loi contre le racisme est insérée dans la loi sur la liberté de la presse, qui est une loi qui protège ceux qui tiennent une plume. Or, le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Cette phrase est plus qu’un simple slogan, c’est un programme ! Faire sortir la loi contre le racisme de la loi de 1881 est un combat important pour la Licra, et il est l’est à dire vrai depuis le début des années 2000. On a déjà obtenu que le délai de prescription des délits passe de trois mois à un an. Mais même un an, ça n’est pas suffisant. Ce serait un comble que la loi protège le racisme !

N’y a-t-il pas par ailleurs un recours trop systématique à la loi ?

Oui, assurément. Bien des propos, des dérapages, des maladresses relèvent de la bêtise. Il faut le dire, bien sûr, les condamner moralement, mais il ne sert à rien d’intenter systématiquement un procès. Il est important de distinguer les propos en considérant l’intention de leurs auteurs.

Il y aussi le problème qu’aujourd’hui tout le monde se dise victime. Et les victimes ont toujours raison ! Cela fausse le raisonnement et la discussion. La pression est aussi sur les associations antiracistes, que l’on presse de porter plainte. Si elles ne tiennent pas un discours catégorique, accusatoire, on les traite de tous les noms, en disant qu’elles trahissent leur mission. L’état général de la société, où l’émotion domine, conduit à un dévoiement de l’action judiciaire. Le sentimentalisme s’impose partout et la lecture des faits se brouille. La vigilance est plus que jamais nécessaire aujourd’hui car nos adversaires utilisent le discours antiraciste pour alimenter leur idéologie nauséabonde.

Pour aller plus loin :

Michel Zaoui, Mémoires de justice. Barbie, Touvier, Papon, Le Seuil, 2009.

Le Droit de Vivre, n°686, printemps 2022 : « 1972-2022. Faire taire la haine. La loi contre le racisme a 50 ans »

Lire l’hommage de Mario Stasi, Président de la Licra