Alain David, philosophe

Le 12 juillet sera donc désormais une date inscrite dans la mémoire de la République : le 12 juillet 1906, la décision de la Cour de cassation, par-delà le procès de Rennes qui avait en septembre 1899 piteusement accordé à Dreyfus les « circonstances atténuantes », et par-delà la grâce présidentielle qui suivit, permettant sa libération, reconnut la pleine innocence du capitaine Dreyfus. Le 12 juillet 1906, donc, où la République admettant l’injustice dont elle s’était rendue coupable, était ainsi revenue, rendue à elle-même. Le 12 juillet encore, cet autre 12 juillet, 1935, où la mort transformant la vie en destin, fit entrer définitivement le capitaine Dreyfus dans l’épopée de l’histoire de France.

Rendre la République à elle-même !

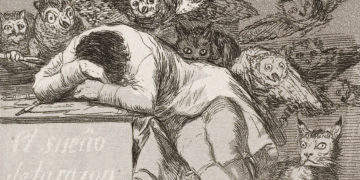

N’est-ce pas cela dont aujourd’hui chacun éprouve l’impérieuse nécessité dans notre monde tellement perturbé où, pour paraphraser Pascal, « ne pouvant faire que ce qui est juste soit fort » on voudrait croire que « ce qui est fort soit juste » : on voudrait le croire, croire cela, en dépit des pathétiques gesticulations de personnages puissants, cruels et stupides, qui offrent à voir chaque jour un peu davantage cette « histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot et qui ne signifie rien » dont parlait le Macbeth de Shakespeare. On voudrait le croire alors que l’antisémitisme refoulé fait retour, désespérant, parce que, comme à chaque fois, inattendu, déconnecté de toute explication, comme tel singularité se superposant, indûment et sans aucune légitimité à le faire, à la banalité du présent, tel une caricature tragique et ironique de l’instant de la madeleine ( « un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause » dit Proust1Je multiplie ici les références et les citations, non pour faire bien ou par un pédantisme mal venu, mais pour enrôler les ressources de la langue et tenter d’immobiliser dans la solennité de quelques formules de notre histoire culturelle qui proposent à leur manière, les unes ou les autres, un diagnostic sur notre temps, quant à cela pour quoi il n’y a sans doute pas de nom. « Cela » qui fait peut-être écho au mystère de ce qui fut « l’Affaire ».).

Le passé défini convient-il ? Léon Brunschvicg, philosophe emblématique, s’il en fut, de l’université française, confia par un jour pluvieux d’automne 1932, alors que le ciel s’assombrissait sur l’Europe, ceci au jeune Emmanuel Levinas : « Les hommes de ma génération ont connu deux victoires, l’Affaire Dreyfus et 1918. Et voici que les deux batailles gagnées sont de nouveau en cause2Cité par Maurice Blanchot, « Les intellectuels en question. Ébauche d’une réflexion », Le Débat, 29 mars 1984, p. 18.. »

De nouveau en cause : rien n’était (nous avons durement appris à l’entendre) fini en 1932, mais rien non plus peut-être ne se serait conclu, ni en 1906, ni en 1932, ni en 1935, ni – l’hypothèse donc de la commémoration – aujourd’hui, en 2025 : rien de ce qui s’est levé avec l’Affaire, ne serait terminé. Comment d’ailleurs, sinon, pourrait-on entendre le mot « Affaire », l’idée d’une « Affaire Dreyfus » ? Que serait-elle, cette Affaire, s’il fallait simplement la résumer dans les péripéties rocambolesques qui se sont succédées pendant les douze années qui séparent la dégradation de la réhabilitation – péripéties qui donnent le tournis, qui ont donné certainement le tournis à la République, péripéties d’un invraisemblable feuilleton policier dont rien, si on s’en tenait seulement à elles, ne mériterait de rester par-delà leur dénouement.

La mystique

Charles Péguy, dans son livre vertigineux de 1910, Notre jeunesse, propose tout autre chose : « Faut-il noter une fois de plus qu’il y eut, qu’il y a dans cette affaire Dreyfus, qu’il y aura longtemps en elle, et peut-être éternellement, une vertu singulière. Je veux dire une force singulière. Nous le voyons bien aujourd’hui. À présent que l’Affaire est finie. Ce n’était pas une illusion de notre jeunesse. Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu’elle ne finira jamais. »

Ici donc la clé de la commémoration : il est évident que l’Affaire ne finira jamais. Ce qui veut dire, dans les termes de Péguy, que l’Affaire ne se ramène pas aux faits qui se sont déroulés jusqu’au 12 juillet 1906, ou même jusqu’au 12 juillet 1935, mais à quelque chose qui les transcende, et que Péguy nomme « mystique », par opposition à ce qui serait une politique. Mystique sans laquelle, dit Péguy, la République se « dérépublicanise » : mystique républicaine de l’Affaire, République en tant qu’Affaire et en tant que mystique : « la mystique républicaine c’est quand on mourait pour la République, la politique républicaine c’est à présent qu’en en vit. »

La mystique républicaine, dont Péguy déclare qu’elle est la mystique de l’Affaire, tient en trois volets : « la culmination de trois mysticismes au moins : juif, chrétien, français ». Ces trois volets dans Notre jeunesse se ramènent (peut-être en 1894 comme en 1906, comme en 1910, comme en 1932, comme en 1935, et comme en 2025) à ce qu’énigmatiquement Péguy nomme « la mystique hébraïque », les deux autres mystiques, ou peut-être tout ce qui mérite le nom de « mystique » se condensant en cette dernière.

La grandeur de l’intuition de Péguy est là, l’intrication de la question républicaine dans la question juive, défi inouï : la commémoration venant affirmer que ce défi, toujours à relever, est encore le nôtre.

Mystique qui s’incarne alors non en des systèmes mais par figures : « figure » disait déjà, d’une façon très proche, Pascal ( « tout ce qui ne va point à la charité est figure » « tout ce qui ne va pas à l’unique Bien en est la figure »). Figure sublime de Bernard Lazare, longuement évoquée dans Notre jeunesse, « qui avait, écrit Péguy, indéniablement des parties de saint, de sainteté. » Figure inverse de Jaurès, contre qui Péguy polémique avec la plus grande violence. On ne peut ici que s’interroger : pourquoi donc Jaurès, pourquoi cette hostilité, si féroce dans le texte de Péguy, contre Jaurès ? Jaurès, figure majeure du combat pour Dreyfus, Jaurès unanimement admiré aujourd’hui, réunissant dans sa personne tous les talents, intellectuels et moraux, toutes les vertus du combat pour Dreyfus ! Mais néanmoins Jaurès figure, dit Péguy, à longueur de pages, de la trahison, de la retombée (au sens où chez Bergson retombe l’élan vital) de la mystique en politique. Parmi les griefs celui-ci formulé très tôt, à une époque où Péguy admirait encore Jaurès qu’il accueillait dans ses Cahiers de la Quinzaine, le talent d’orateur de Jaurès : « Qu’est le grand orateur dans un congrès, qu’est-ce que Jaurès dans un meeting, sinon un homme qui par la vertu de son éloquence exerce un empire, une autorité de commandement… un grand orateur, un véritable orateur, un orateur de génie dans une assemblée, un Jaurès dans une assemblée, dominant la foule, c’est un roi3Cahiers de la Quinzaine, 4e série, n°10, p. 11.… »

Jaurès a trahi la mystique républicaine au sens même où il a trahi la mystique de l’Affaire, comme il est lui-même trahi par son talent d’orateur, en ne résistant pas à la tentation de se poser dans son verbe. Jaurès, pour qui, de même que pour saint Paul, il n’y avait ni Juifs ni Grecs, mais les Droits de l’Homme, et rabattant déjà par-là la mystique sur la politique, trahissant la mystique. Comme trahiront à sa suite tous ceux qui se défausseront de la mystique en faisant référence à l’Affaire et à la République pour excuser leur appétit de pouvoir. « Figures » de la République : « leurs figures » dira, dans une écriture chargée de ressentiment, Barrès.

Le dernier des Justes

Et parmi toutes les figures, celle-ci, occultée, oubliée sur laquelle il faut pourtant s’arrêter, puisqu’après tout il est le personnage principal de l’Affaire : Dreyfus, l’étrange étant peut-être ce qu’a relevé Vincent Duclert : « Alfred Dreyfus a disparu de l’histoire. Il n’existe aucune biographie de cet homme qui fut acteur de son destin (…) Dans l’énormité de la littérature existante sur l’Affaire, Dreyfus occupe une place très modeste, généralement médiocre, souvent dégradée, la place d’un homme effacé, froid, presqu’indifférent à son sort, parfois ingrat, muet4Vincent Duclert, Alfred Dreyfus, l’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006.… »Même Péguy, Péguy lui-même, refuse à Dreyfus l’aura dont il investit l’Affaire, qui porte pourtant son nom : « Voilà un homme qui était capitaine. Il pensait monter colonel ou peut-être général. Il est monté Dreyfus. Comment voulez-vous qu’il s’y reconnaisse ? »

Pareillement Blum disant que si Dreyfus n’avait pas été Dreyfus, il eût été antidreyfusard. Le qualificatif qui revient le plus souvent est « falot » : Dreyfus aurait été « falot », inégal à son destin (et souvent, fût-ce chez des dreyfusards déclarés, les qualificatifs sont plus péjoratifs : un parvenu juif, arrogant, dépensant avec des femmes, et sans compter, l’argent de sa famille richissime, dit Hannah Arendt).

À ce compte, peut-on se demander, quelque chose s’est-il passé qui mérite d’être gardé en mémoire ? Y a-t-il eu même une « Affaire Dreyfus », si ce n’est comme la caricature d’une tragédie absente par laquelle la Troisième République débutant, encore malade du souvenir de Sedan, de la Commune, de l’amputation de l’Alsace-Lorraine, des crimes de sa colonisation, a revendiqué une existence – mais au sujet de quoi il faudrait dire, une fois passés les soubresauts de ce qui n’aurait donc été qu’un incompréhensible psychodrame, que finalement rien n’aura eu lieu5Le « Rien n’aura eu lieu que le lieu » du « Coup de dé » de Mallarmé.. L’inconsistance personnelle, obsessionnellement prétendue du capitaine Dreyfus, n’a-t-elle pas, comme l’a pressenti Vincent Duclert, ce rôle : convaincre que l’Affaire Dreyfus n’a jamais existé ? Sauf à convenir, dans le sillage de l’intuition de Péguy, voire par-delà cette intuition puisque Péguy avait contesté qu’il y eût de la mystique en Dreyfus, que toute l’Affaire, toujours devant nous, persiste à représenter ce qui décide de l’existence de la République, ce que Dreyfus, dans l’insignifiance même dont on a voulu habiller sa figure (ce que l’enquête historienne, comme l’a établi Duclert, vient résolument démentir), en est comme l’élément probant, figure de ce « lamed-waf », de ce Juste ignoré6Les Lamed Vav (Lamed-Vaf en yiddish) sont les 36 justes cachés, 36 personnes dont l’existence sur Terre garantit la survie du monde. La source de cette notion mystique se trouve dans le Talmud. et s’ignorant lui-même, sans qui cependant « jusqu’à l’âme des petits enfants serait empoisonnée ».

La grandeur de l’intuition de Péguy est là, l’intrication de la question républicaine dans la question juive, défi inouï : la commémoration venant affirmer que ce défi, toujours à relever, est encore le nôtre.