Emmanuel Debono, historien

Article du dossier « Combattre la discrimination raciale » paru dans Le DDV n° 685, hiver 2021

On peut concevoir qu’un pays qui, au cours de son histoire, a conféré des statuts distincts à ses habitants, ait pu connaître quelques difficultés à juridiciser la question de la discrimination. Le problème a longuement échappé à l’ensemble de la société. De fait, ce n’est pas à la couleur que la République aurait été aveugle mais bien aux discriminations, vécues par des pans entiers des populations sous son autorité. La colonisation a-t-elle durablement compromis la possibilité même de penser la discrimination dans son acception moderne ? La thèse domine aujourd’hui le champ des sciences sociales : dans ce sens moderne, la discrimination n’aurait émergé dans l’action publique qu’à la fin des années 1990. Le monde intellectuel et politique s’en serait saisi à la même époque. Les faits ne le confirment cependant pas.

D’une discrimination à l’autre

Avant la Seconde Guerre mondiale, le terme « discrimination » renvoie principalement à une opération de la pensée et non à une attitude ou un comportement. Il est néanmoins absent du décret-loi Marchandeau, adopté le 21 avril 1939 par le gouvernement Daladier, visant à sanctionner l’injure et à la diffamation à raison de la « race » et de la religion.

« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »

Préambule de la Constitution de la IVe République, adoptée le 27 octobre 1946.

La persécution antijuive sous l’Occupation fait évoluer la définition. Sans utiliser le terme, la Constitution de la IVe République, adoptée le 27 octobre 1946, y fait allusion dans son préambule : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » La même considération s’applique à l’Union française, l’organisation politique créée par la Constitution, qui regroupe la France et ses territoires d’outre-mer.

Le ministre de la France d’outre-mer, Paul Coste-Floret, prend la question très au sérieux, lui qui adresse, le 15 décembre 1947, à l’ensemble des hauts commissaires de la République, une circulaire sur les discriminations à caractère « racial ». Le ministre ne cherche pas à esquiver le problème. Il désigne au contraire l’ordinaire du racisme, avec ses brimades et ses banales vexations que ne motive pas nécessairement un racisme de conviction. Il désigne des attitudes qui, entrées dans les habitudes et les mœurs, n’en sont pas moins condamnables car contraires aux principes républicains. Une mention spéciale concerne les dépositaires de l’autorité publique, qui ont des comptes à rendre. Le ministre fixe des objectifs aux destinataires de sa circulaire dont il attend des propositions concrètes. Le 9 juin 1948, Coste-Floret lit la circulaire à l’Assemblée nationale, « pour qu’elle figure au Journal officiel de la République ».

L’aiguillon ultra-marin

En 1947, cette assemblée compte 75 représentants d’outre-mer sur un total de 619. Le Conseil de la République (Sénat) en compte 51 sur 315. Les discriminations dans les territoires de l’Union française y sont pointées. Les prises de parole questionnent l’inégalité de traitement, comme le fait Ouezzin Coulibaly, député de la Côte d’Ivoire, le 12 avril 1949, lorsqu’il évoque les pensions des anciens combattants, noirs et blancs, et qu’il conclut : « La pension, voyez-vous, revêt à nos yeux un caractère de réparation. C’est un droit et non une aumône. (…) “à blessure égale, pension égale.” »

Régulièrement discutées, ces différences sont un sujet sensible. En témoigne l’alerte du député du Jura Charles Viatte (MRP), le 11 février 1954, invitant ses collègues à ne pas négliger le poids de la mémoire de l’esclavage et de son abolition : « Chaque fois que nous établissons une différence législative entre les départements métropolitains et ceux d’outre-mer, certains de nos collègues ont immédiatement à la bouche les mots de “discrimination raciale”. »

« Je suis personnellement, comme tous les membres du gouvernement, totalement opposé à ces discriminations raciales indignes de la République, du gouvernement et de la nation. »

Daniel Mayer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le 28 juillet 1948, à l’Assemblée nationale.

La situation en métropole suscite aussi des interpellations. Elles sont souvent le fait des communistes, soutenus par leurs homologues de l’Union française, préoccupés par les conditions de vie des ultra-marins dans l’Hexagone.

D’autres assemblées abritent ces débats. Le 15 juillet 1949, au conseil municipal de Paris, un conseiller communiste déplore que « les discriminations raciales et les mesures vexatoires demeurent » et émet le vœu « que le salaire attribué à un travailleur algérien soit, pour un travail identique, égal à celui attribué à un travailleur français. » Le gouvernement, lui, campe sur des positions républicaines, comme celles du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Daniel Mayer, le 28 juillet 1948, à l’Assemblée nationale : « Je suis personnellement, comme tous les membres du gouvernement, totalement opposé à ces discriminations raciales indignes de la République, du gouvernement et de la nation. »

Une réalité scandaleuse

À la même époque, des grands quotidiens dénoncent le scandale des hôtels parisiens qui refusent d’accueillir les hommes de couleur. Les organisations antiracistes font des vérifications sur le terrain et dénoncent dans des faits qui scandalisent. Saisi par les députés, Maurice Bourgès-Maunoury, le secrétaire d’État à la présidence du Conseil, assure à l’Assemblée nationale, en juillet 1950, que le gouvernement s’est saisi des faits. L’absence de moyens juridiques bride toutefois l’action publique.

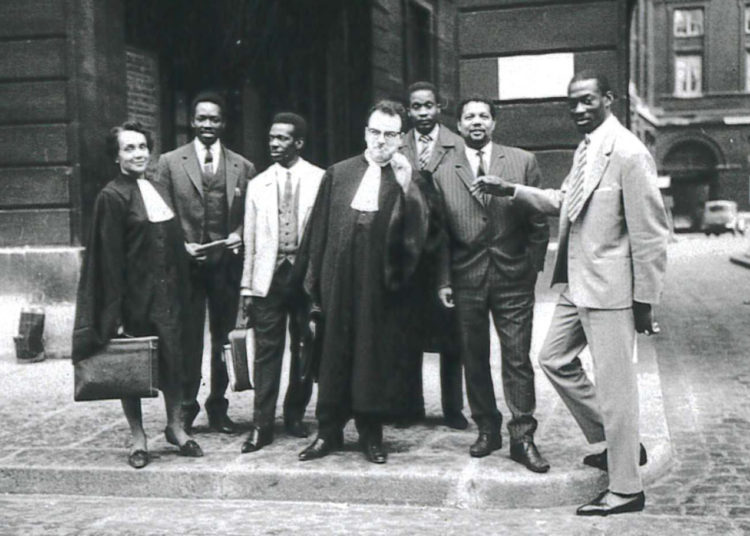

Les associations antiracistes documentent la question des discriminations. Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (MRAP) dénonce par exemple les méthodes du Comité parisien des œuvres en faveur de la jeunesse et des étudiants (COPAR), un organisme gouvernemental qui a conçu des formulaires de couleurs distinctes pour les étudiants, en fonction de leur origine. La discrimination se manifeste dans les hôtels, le logement, mais aussi dans certains cafés où la direction entend choisir sa clientèle. Les militants du MRAP ont l’idée d’organiser en 1963 une opération qui leur permet de saisir sur le fait les pratiques d’un café, le Paris-Londres, près de la gare du Nord. Le personnel, qui refuse de servir des consommateurs antillais, est poursuivi, et la direction condamnée en avril 1966. Les avocats sont parvenus à leurs fins en s’appuyant sur une ordonnance de juin 1945 interdisant le refus de vente.

Les élus réclament de manière récurrente une législation pour agir sur ce terrain, dans les colonies comme en métropole. Ces revendications sont aussi celles d’associations antiracistes, du MRAP en particulier, qui n’a de cesse, à partir de la fin des années 1950, de réclamer l’amendement de la loi Marchandeau, pour qu’elle intègre ce délit. Plusieurs propositions de loi sont présentées par des députés de tous bords entre 1958 à 1972.

Un projet gouvernemental en 1959

Il serait inexact de croire que le gouvernement français ne se serait bercé que de belles déclarations. Le 9 novembre 1959, Edmond Michelet, ministre de la Justice, dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale, au nom du gouvernement Debré, un projet de loi contre la discrimination « raciale ». La loi doit « permettre de sanctionner les personnes, amenées par leur profession ou leur fonction à fournir des prestations de biens ou de services, qui auraient refusé celles-ci en raison de l’origine raciale, de la religion ou de l’absence de religion de celui qui les sollicite, les employeurs qui auraient refusé d’embaucher ou qui auraient licencié une personne pour les mêmes motifs et enfin les dépositaires de l’autorité publique qui, également pour les mêmes motifs, auraient refusé à quelqu’un le bénéfice d’un droit auquel il pouvait prétendre. »

L’histoire des discriminations est méconnue. Ces zones d’ombre sont autant de points d’appui lorsqu’il s’agit d’instruire les procès dont notre temps raffole.

Le bénéfice de la loi est étendu à l’ensemble des populations de la Communauté française, qui a succédé à l’Union française, et qui englobe les territoires d’outre-mer alors engagés dans la décolonisation. La disparition de cette association politique, fin 1960, ne freine par la volonté du gouvernement. À l’automne 1961, le texte est sur le point d’être soumis au Parlement. Il disparaît toutefois, compromis par la répression meurtrière qui s’abat à Paris contre les Algériens, le 17 octobre 1961.

Au cœur de l’ambivalence

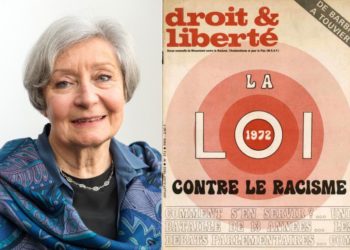

Il faut attendre le 1er juillet 1972 pour que la législation française intègre la question des discriminations. De multiples actions en justice vont suivre l’adoption de la loi relative à la lutte contre le racisme, dite loi Pleven. La réalité discriminatoire est observée par les militants antiracistes comme par une partie de la société, qui s’offusque de ces traitements injustes, comme elle s’offusqua, au printemps 1964, d’un arrêté municipal qui interdisait l’accès à la piscine de Saint-Claude (Jura), aux Algériens non dotés d’un certificat médical. Les autorités locales avaient rapidement fait marche arrière.

L’histoire des discriminations est méconnue. Ces zones d’ombre sont autant de points d’appui lorsqu’il s’agit d’instruire les procès dont notre temps raffole. C’est pourtant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et non cinquante ans plus tard, que la question des discriminations émergea en France. Ce constat ne minimise pas les carences de la République en la matière. Il rappelle en revanche l’importance cruciale de la connaissance historique, pour éviter les faux procès et les lectures idéologiques.