Emmanuel Debono, historien, rédacteur en chef du DDV

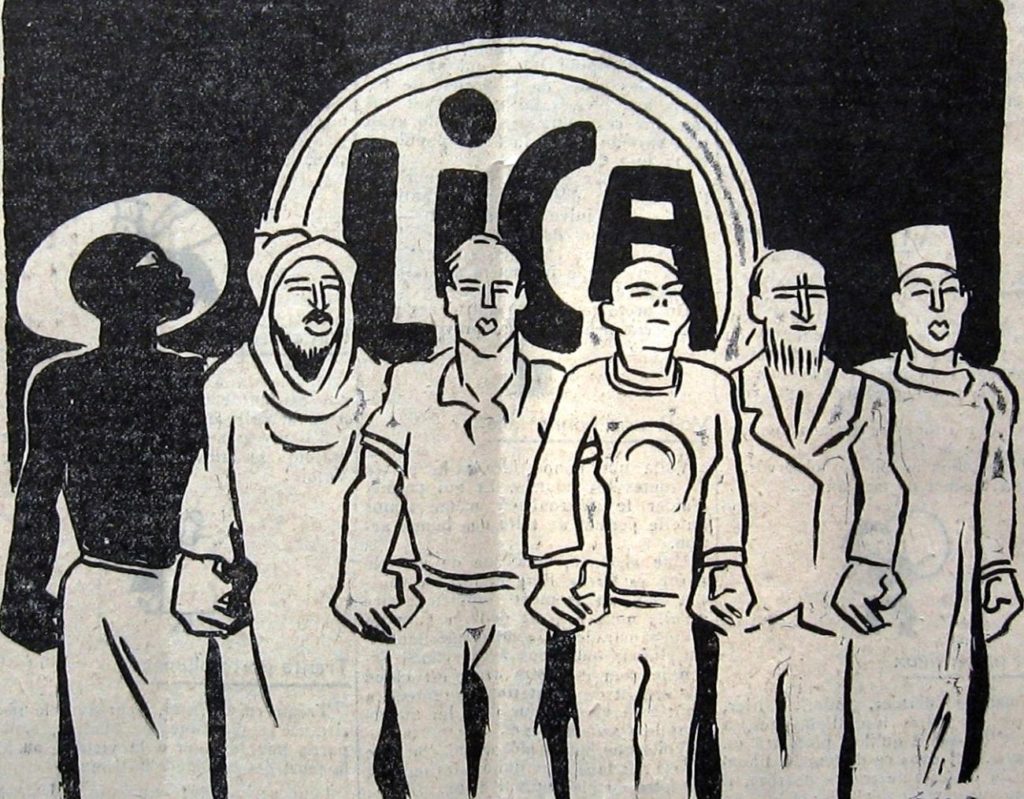

Militante antiraciste, Joséphine Baker le fut, assurément. Son engagement sur ce terrain en France qui, comme elle eut l’occasion de l’affirmer, n’était pas son « pays d’adoption » mais son « pays tout court », fut placé sous l’égide de la Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA) – le « R » de racisme ne figurait pas encore dans l’acronyme de l’association, fondée en 1927 par le journaliste Bernard Lecache (1895-1968), mais depuis 1934 ses instances dirigeantes inscrivaient l’appellation « LICRA » dans l’entête de leurs courriers et la restituaient de cette façon dans les discours. Le racisme colonial y était dénoncé sans relâche depuis cette même année qui avait connu les émeutes antijuives de Constantine, sans que ne soit remis en cause, au moins avant la Seconde Guerre mondiale, le bien-fondé de la colonisation. Telle était la position réformiste de la gauche républicaine : inscrite dans les traces de Jules Ferry, convaincue de la mission d’élévation de peuples-enfants que s’était octroyée la France à la fin du XIXe siècle, une gauche désireuse de participer à l’émancipation des peuples dont elle accompagnait et soutenait les revendications sociales.

Un antiracisme qui employait le mot « race »

Aux yeux de certains détracteurs d’une histoire qu’ils ne connaissent pas ou mal, cette simple évocation suffirait à discréditer ce qui fut la première organisation militante antiraciste en France. Une association, diraient-ils, incapable de penser la décolonisation, l’indépendance et la liberté de peuples, la discrimination, le principe de construction sociale des « races »… au prétexte que ses militants ne furent pas à même de se dégager de leur époque ou de prédire l’avenir.

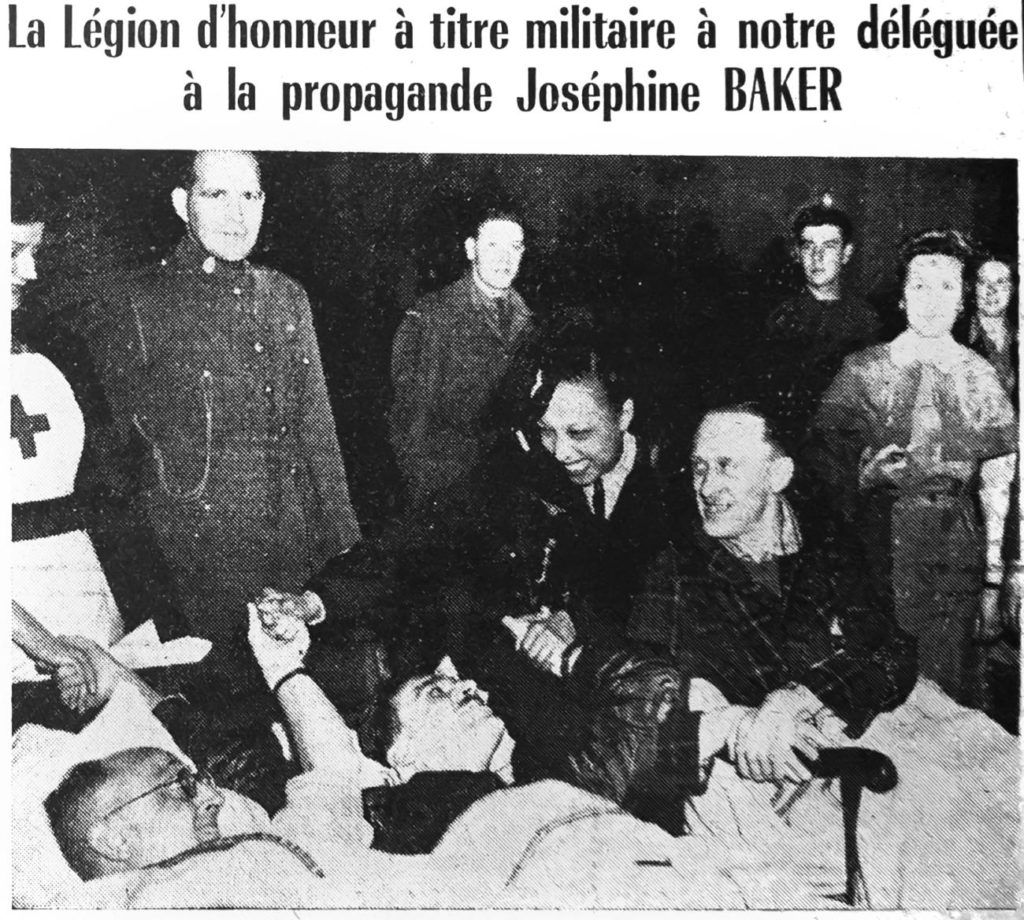

À écouter Joséphine Baker s’exprimer aux côtés de la LICA, dont elle fut la « déléguée internationale à la propagande » au cours des années 1950, on mesure il est vrai la persistance de la pensée raciale dans la société française, des années après l’écrasement du régime hitlérien. L’Unesco avait beau avoir disqualifié la notion de race dans une série de brochures, celle-ci demeurait un cadre mental stable pour appréhender l’altérité. Dans l’émission-débat Liberté de l’esprit diffusée le 24 juillet 1959, le président de la LICA, le journaliste Bernard Lecache, pouvait diviser sans aucune réserve l’humanité en groupes « raciaux » de couleur. C’était l’époque où le général de Gaulle, selon les propos rapportés par Alain Peyrefitte (C’était de Gaulle, 1959), affirmait : « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne1Un récent sondage Le DDV-Licra-Ifop publié sur ce site montre un taux d’adhésion de 57% des personnes interrogées à cette affirmation reprise par Éric Zemmour, sur la chaîne CNews, le 26 juin 2020.. » Le mot « race » était d’un usage banal, sans que ceux qui l’employaient aient eu véritablement le sentiment d’alimenter un processus de racisation.

L’objectif d’une égalité juridique réelle

La conscience de la problématique attenante à l’emploi d’un mot piège n’était pourtant pas ignorée de tous. Vingt ans plus tôt, alors que venait d’être adopté le décret-loi Marchandeau2Voir Emmanuel Debono, Le racisme dans le prétoire. Antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice, Paris, Puf, 2019., le 21 avril 1939, qui sanctionnait pour la première fois, en France, l’injure et la diffamation à raison de l’appartenance à une « race » ou à une religion, le militant de la LICA Georges Zerapha regrettait la mention du terme dans la législation : « Moi, Juif, je ne me sens appartenir à une race quelconque. S’il plaît au raciste de m’identifier comme tel, libre à lui, mais l’individualiste républicain qui combat cette thèse n’aurait dû adopter la terminologie de l’adversaire, qu’en citant ses références. Sinon, il semble approuver la thèse raciale3Georges Zerapha, « Commentaires sur le décret-loi contre le racisme », La Conscience des Juifs, mai 1939.. » Et Zerapha d’ajouter : « Le texte aurait dû dire par exemple : “Les individus ou citoyens désignés par certaines thèses ou conceptions ou propagandes, comme appartenant à une race ou catégorie ‘raciale’”4Idem. »

La subtilité d’un Zerapha n’empêchait cependant pas l’usage, au sein même des instances antiracistes, d’un vocable maintenant le principe d’une possible catégorisation des êtres humains, identifiés sur la base de leur couleur ou de leur « origine ». C’est là l’un des paradoxes constants de l’antiracisme d’hier et d’aujourd’hui, dont la manière de décrire et de nommer est à même de renforcer les croyances et les attitudes qu’il combat.

C’était une évidence, il y avait des noirs, des blancs, des rouges et des jaunes, mais tous devaient s’unir pour combattre les préjugés et la haine. La question de savoir si certains mots pouvaient être dotés d’un effet performatif ne fut pas réellement posée durant ces années d’avant et d’après-guerre. On pouvait tout simplement être de « race blanche » et combattre avec ses congénères noirs pour que la société, « multiraciale », devienne authentiquement « post-raciale ». Le mot « race » n’avait ainsi – du moins dans l’intention – qu’une valeur descriptive. Le racisme, lui, était combattu, aux fins de l’égalité juridique réelle. Parler de « races » ne prêtait pas à confusion puisque les militants répétaient à l’envie leur aspiration à dépasser les différences pour s’en tenir à l’humain.

Combattre les discriminations sur le sol français

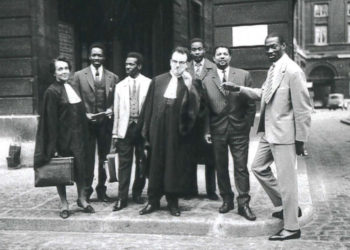

Il y avait bien des carences dans l’appréhension du racisme présent dans la société française. Elles s’expliquaient pour partie par l’effet d’écran opéré par des contre-modèles politiques, hautement répulsifs : l’Allemagne nazie, l’Amérique ségrégationniste, l’apartheid sud-africain. La France, à l’évidence, était loin de ces racismes d’État. Mais les militants antiracistes n’étaient pas aveugles à ce qui se déroulait sur le sol français, dans une société où, depuis 1945, on se scandalisait officiellement des discriminations les plus visibles, lorsque des « hommes de couleur » se voyaient refouler d’hôtels ou de restaurants, où des élus de la République dénonçaient avec véhémence l’inégalité de traitement des anciens combattants ou des travailleurs, selon qu’ils fussent blancs ou noirs. Tout cela existait dans la France des années 1950 et 1960 ; tout cela était dénoncé par un antiracisme authentiquement politique. Nous méconnaissons généralement cette réalité aujourd’hui. Mais les pouvoirs publics, eux, ne l’ignoraient pas, comme le montrent un certain nombre d’initiatives législatives qui furent prises ou simplement envisagées à l’époque.

Réconcilier les « races » sans hiérarchie

Joséphine Baker ne pouvait échapper à cet héritage « racial », au cours des années 1950-1960, qui furent ses années de militantisme actif au sein de la LICA et du Rassemblement mondial contre le racisme, structure d’envergure internationale que l’association avait mis en place dès 1936. Elle employait le mot « race » dans ses interventions, un réflexe qu’elle devait tant à ses origines nord-américaines qu’aux usages en vigueur dans son pays d’élection.

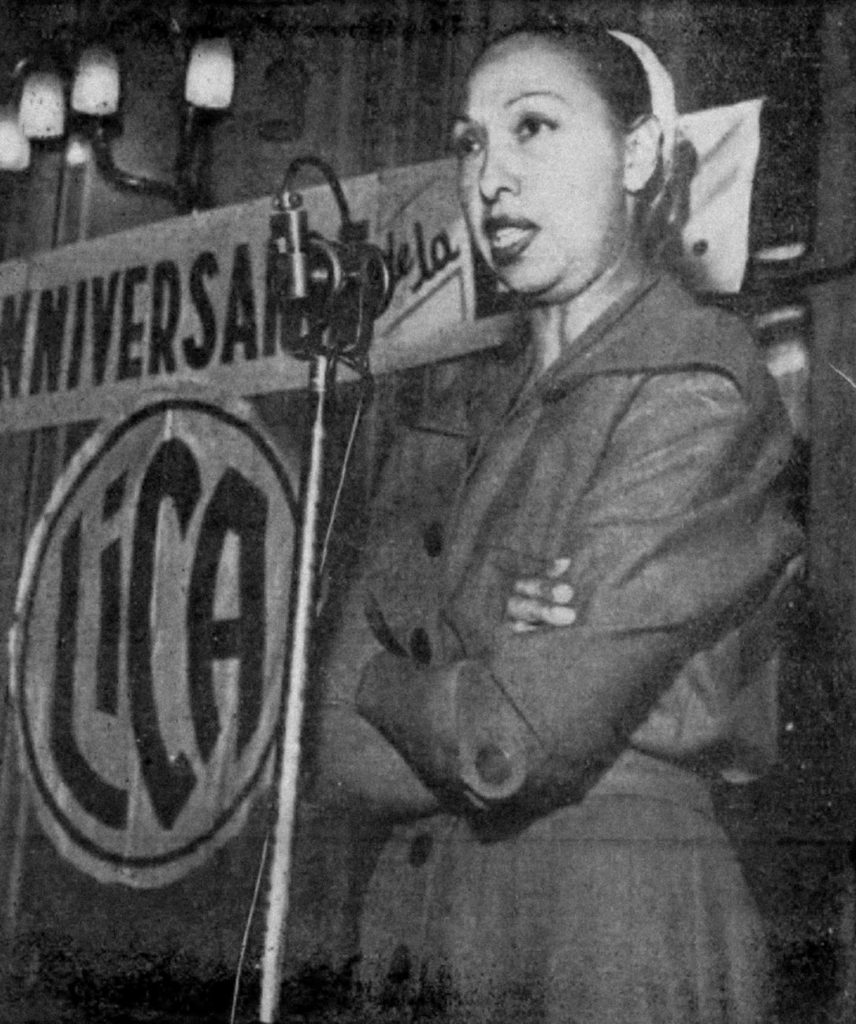

Le 28 décembre 1953, devant la salle comble de la Mutualité, à Paris, elle dit sa joie d’avoir été accueillie en France, sans que l’on s’occupât de sa « race »5Les citations qui suivent, extraites de cette conférence, figurent dans les numéros du Droit de Vivre de janvier, février et mars 1954.. Si elle affirmait ne pas croire en la « supériorité de la race blanche » pas plus qu’en la « supériorité de la race de couleur », elle se pressait d’ajouter qu’il n’y avait qu’une seule race, la « race humaine »… pour mieux expliquer dans la phrase suivante que la discrimination pouvait être pratiquée « entre les gens d’une même race et également race contre race ». Quand elle décrivait la situation en Afrique du Sud, elle parlait des deux millions de personnes de « race blanche », expliquant que les gens de sa « race » vivaient dans une condition inférieure. Elle constatait aussi qu’avec « la rapidité du progrès dans les transports, les peuples [allaient] se contacter plus facilement, et petit à petit la pureté des races [allait] disparaître ». Elle pouvait rendre compte du Brésil comme d’un pays où « la population [était] mélangée entre les races rouge, jaune, noire et blanche ». Aux États-Unis, racontait-elle, elle avait été invitée à parler, dans des réunions, avec des « gens de [sa] race ». Elle évoquait aussi la « race sémite »… À l’occasion du 30e anniversaire de la LICA, en mai 1957, elle affirma à l’auditoire qu’elle était « de la race nègre, et très heureuse de l’être ». Et elle fut applaudie.

Le symbole d’une « tribu arc-en-ciel »

Joséphine Baker expliquait avoir adopté cinq enfants, dont « un bébé français de la race blanche ». En toute logique, Le Droit de Vivre, journal de la LICA, percevait cette « tribu arc-en-ciel » comme une forme d’accomplissement de l’idéal antiraciste : « Cinq gosses de cinq origines différentes qu’elle élèvera ensemble en respectant leur langue, leurs coutumes, leur religion6Le Droit de Vivre, avril 1953.. » Respecter les « coutumes » et les « religions » des enfants ? Ne faut-il pas voir là les prémices d’un antiracisme différentialiste dont on sait qu’il ouvre la porte à des formes d’essentialisation culturelle éloignée, sinon opposée, aux principes de l’antiracisme universaliste ? Joséphine Baker apporta la précision suivante à la Mutualité, le 28 décembre 1953 : « Ces cinq petits enfants seront élevés à la campagne, en Dordogne, dans une ambiance de culture française, pour donner l’exemple de la démocratie réelle et pour prouver que si on laisse les êtres humains tranquilles, la nature fera le reste car je voudrais qu’ils grandissent en respectant toutes les races, toutes les religions, toutes les croyances et tous les points de vue des peuples7Le Droit de Vivre, février 1954.. » La culture française, garante de la liberté d’expression de toutes les identités – même si le mot est alors absent du vocabulaire antiraciste –, dans une France pensée comme un espace politique capable d’accueillir l’altérité, la nature se chargeant de « faire le reste ». L’antiracisme comme fluidifiant de cette opération mariant l’amour de la France, de la République, de ses principes et de ses valeurs, et la libre conservation et expression de ses opinions et croyances.

Cet antiracisme, cela apparaît assez nettement dans les archives, n’est pas d’une immense rigueur conceptuelle. Une lecture superficielle et décontextualisée des prises de parole de Joséphine Baker pourrait conduire à refuser au personnage le statut de militante antiraciste. Pour aller jusqu’au bout d’une propension actuelle à faire fi de l’histoire et à relire le passé à l’aune d’un sectarisme idéologique, il pourrait être dit que son antiracisme ne fut que celui d’une vedette – il y en aura tant par la suite… – qui en avait oublié jusqu’à sa propre couleur et cultivait une forme de déni face à la colonisation ou à l’oppression d’une société blanche. Celle-ci n’accordait-elle pas à quelques artistes et intellectuels venus trouver refuge sur cette terre de liberté qu’était la France, ce qui était refusé à la majorité des peuples colonisés (ou ex-colonisés) et aux immigrés ?

Un message d’égalité et d’union des êtres humains

Il faut en réalité prendre la mesure de l’engagement de cette femme, portant la parole du refus des différences entre les « races », les religions et les croyances, à une époque où le principe de la condamnation des formes les plus explicites du racisme et de l’antisémitisme cheminait bon an mal an dans la société française, notamment sous l’effet de l’action militante.

Déléguée internationale à la propagande, Joséphine Baker porta avec une énergie farouche un message d’égalité et d’union des êtres humains. Elle pouvait s’appuyer sur une expérience personnelle forte, témoignant de la situation aux États-Unis, où elle avait subi, au gré de ses pérégrinations, des manifestations de franche hostilité. Cette énergie la conduisit à prêcher la parole antiraciste en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, effectuant sur le territoire français, en 1957, une tournée de quatre mois qui connut un écho considérable.

L’expérience et le témoignage d’une fraternité française

Les détails de ses différentes étapes sont rapportés par le Droit de Vivre. La liste des villes parcourue est considérable : d’Est en Ouest, du Nord au Sud, Joséphine Baker attire les foules, enthousiastes, admiratives. Son charisme séduit. Un journaliste de L’Union rend compte de son passage à Châlons-sur-Marne : « grâce au sourire de Mme Joséphine Baker, la LICA a converti à l’antiracisme les Châlonnais. » Ce 17 janvier 1957, l’invitée d’honneur arpente la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, les caves de champagne… Elle est accueillie par le préfet, « en présence des plus importantes personnalités de la ville ». On doit refuser du monde à sa conférence, dans la grande salle d’honneur de l’hôtel de ville. Cet accueil, en présence des autorités politiques et ecclésiastiques de la ville, l’afflux des habitants, se répète à chaque étape de son parcours : 400 personnes à Épernay le 18 janvier ; 700 à Reims le 19 ; 400 à Laon le 20, aux côtés de Jean Pierre-Bloch ; 1 500 à Toulouse le 30 janvier à la chambre de commerce, où l’accueillent le maire, le bâtonnier, les représentants des associations résistantes… des centaines d’autres à Dijon le 1er février au palais des Ducs de Bourgogne ; à Dôle, Souillac, Bergerac, Périgueux, Brive-la-Gaillarde, Bordeaux, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Luxembourg, avec les élus du Grand-Duché… Poursuivre la liste de ces destinations et événements, dont rendit compte la presse locale, serait ici fastidieux mais permettrait de saisir, d’une manière concrète, un des processus de l’institutionnalisation de l’antiracisme en France.

Au cours des soirées, Joséphine Baker dénonce le préjugé de « race » en s’appuyant sur la situation et des faits dans les États ségrégationnistes, mais aussi en République sud-africaine. Elle ne perd pas de vue son pays, soucieuse de « combat[tre] la discrimination raciale, religieuse et sociale (…) même si [elle] la trouve en France ».

Sa période de tournée s’achève en mai 1957. Le 12 mai, elle est présente au 30e anniversaire de la LICA et elle prononce un long discours, où elle redit son amour profond pour son pays. Elle est heureuse, émue, au milieu de ses amis, de ce monde militant auquel elle témoigne tant d’affection et qui le lui rend bien. Elle explique qu’elle a trouvé en France la fraternité, oubliant les affres liées à sa couleur de peau : « J’ai pu oublier tout à coup que j’étais noire et cela, voyez-vous, cela ne m’était jamais arrivé dans ma vie à 18 ans, d’oublier que j’étais noire. » Personne, explique-t-elle, ne la qualifiait de « négresse » : « Quand j’ai été malade, j’ai été si heureuse de penser qu’un médecin blanc et aussi une infirmière blanche n’avaient pas honte ou peur de me toucher ; ma peau n’était pas tellement désagréable… »

Un rappel de la promesse républicaine

D’aucuns pourraient juger le témoignage peu connecté à certaines réalités qui caractérisaient la société française. Les prises de parole de Joséphine Baker montrent au contraire une volonté de délivrer un message d’amour à ses frères humains, autant qu’elle pouvait le faire à cette époque, autant que son statut de vedette le lui permettait. Son antiracisme ne fut pas un antiracisme de rupture mais un antiracisme réaliste, politique, allant à la rencontre des autorités publiques, des acteurs de la société civile, des Françaises et des Français. Elle s’adressait aux élus, aux fonctionnaires, aux militants, aux citoyens, martelant l’impératif du principe d’égalité. Il n’y avait rien de superficiel dans ses mots. Si Joséphine Baker jouait de sa célébrité et de son charme, enjôlait et minaudait parfois, c’est bien elle qui menait le jeu et contribuait effectivement, sinon à « convertir », tout au moins à dispenser des rudiments d’antiracisme, une réflexion sur les préjugés, étayée par la richesse de son parcours, un appel à combattre la haine.

Il n’est de fait pas anodin de noter que les derniers mots de son discours du 12 mai 1957, au terme d’une longue tournée, furent les suivants : « Tout le monde regarde vers la France, cette France mesdames et messieurs, qui a déjà donné tant de fois l’exemple de la fraternité et qui peut encore le faire. Mais je vous en supplie, ne laissez pas penser aux gens de couleur qu’ils ont eu tort de croire en vous, qu’ils ont eu tort d’avoir confiance en vous. Ce serait tragique8Le Droit de Vivre, juin 1957.. »

Des mots sobres, l’expression d’un antiracisme authentique, mais des mots solennels, conscients, dans une France confrontée à la décolonisation et à l’immigration. Des mots engageants, enfin, de la part de celle qui a tant reçu et tant donné, qui sonnent comme un rappel de la promesse républicaine, à l’heure où cette grande femme trouve enfin sa place au Panthéon.