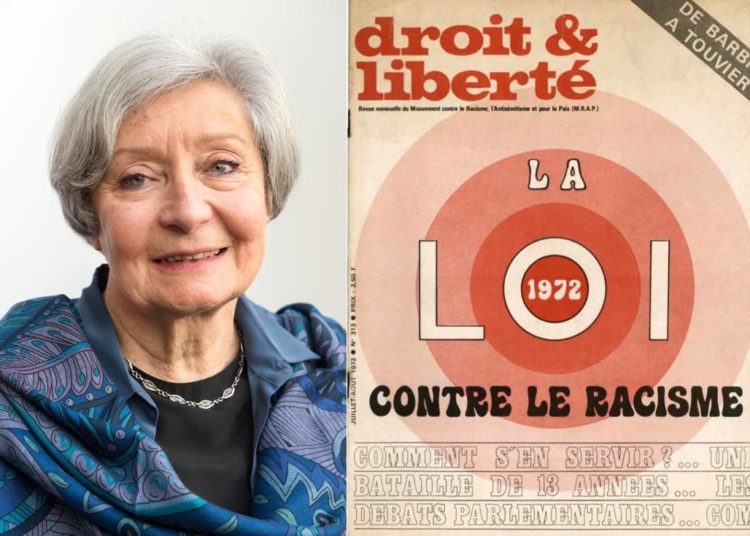

Jacqueline Costa-Lascoux, juriste et sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS

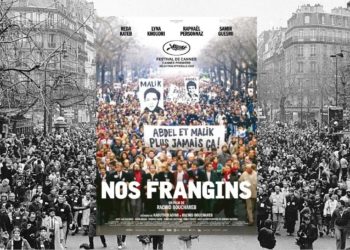

Article paru dans le cadre du dossier « 1972-2022 – Faire taire la haine – La loi contre le racisme a 50 ans » du DDV n° 686, printemps 2022

SOUTENEZ LE DDV : ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

Près de treize ans de discussions ont été nécessaires pour arriver au vote unanime de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme. La réforme était d’ampleur : elle a modifié six articles de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, complété les articles 187 et 416 du Code pénal et l’article 2 du Code de procédure pénale. Elle condamnait au pénal les propos et les actes racistes ou antisémites sous leurs diverses formes, écrites, orales ou graphiques, les discriminations et les refus de service, avec toute la panoplie des peines de prison et d’amende, mais aussi des peines complémentaires, comme l’affichage de la décision de justice ou l’insertion dans un journal. Elle instituait la constitution de parties civiles des associations antiracistes.

Naissance d’une loi

En exigeant « l’intention d’exciter à la haine entre les citoyens », le décret-loi Marchandeau du 21 avril 1939 avait conduit des juges à relaxer des auteurs de propos « modérés ». La simple expression du racisme ne suffisait pas. En 1965, la Convention de l’ONU contre la discrimination raciale appelait les États à interdire plus largement toute « diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ».1Ratifiée par la France en 1971. Ce sera l’objectif de la loi de 1972. En supprimant l’exigence de l’intention spécifique de l’injure et de la diffamation racistes, la loi a défini le délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une “race” ou une religion déterminée ».

Le 1er juillet 1972 fut un combat victorieux. La prise de conscience de l’évolution inquiétante des expressions de haine et le sursaut salutaire de l’esprit du Conseil national de la Résistance grâce aux anciens déportés et combattants de la France libre furent déterminants.

La France connaissait alors les derniers jours du gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, René Pleven étant garde des Sceaux, d’où le nom de « Loi Pleven » pour désigner la loi. À l’époque, trois arguments étaient opposés au vote de nouvelles dispositions législatives. Certains arguaient du fait que l’arsenal juridique existant suffisait. Il y avait aussi ceux pour qui le racisme et l’antisémitisme s’étaient durablement fissurés avec la fin du nazisme. Enfin, d’autres exprimaient la crainte d’une exaspération des haines au profit de ceux qui voulaient jouer avec les démons du passé. Mais, plus généralement, comme le remarquait Casamayor (pseudonyme du magistrat Serge Fuster) dans sa préface à La chronique du flagrant racisme, l’idée était que « le racisme n’existait pas en France », malgré les propos de Maurice Bardèche, les articles dans Aspects de la France, hebdomadaire de l’Action française, ou de Pierre Poujade dans Fraternité française2Voir Emmanuel Debono, Le racisme dans le prétoire: Antisémitisme, racisme et xénophobie devant la loi, Paris, Presses Universitaires de France, 2019., malgré les agressions contre les « juifs, les Arabes et les hommes de couleur ».

La gravité de l’antisémitisme était perçue, mais comme un reliquat de l’extrême droite, sans commune mesure avec les années trente et, plus encore, avec la Shoah. « On ne saurait négliger le désir d’apaisement qui suit les grands cataclysmes de l’histoire, jusqu’à l’aveuglement », écrivions-nous à Lucie Aubrac peu avant l’adoption de la loi. Par ailleurs, il était difficile de concevoir que le racisme allait s’étendre à d’autres cibles et, notamment, qu’il viserait les travailleurs immigrés venus des anciennes colonies. Contre les réticences initiales à la réforme, associations et syndicats, intellectuels et militants se mobilisèrent : le 1er juillet 1972 fut un combat victorieux. La prise de conscience de l’évolution inquiétante des expressions de haine et le sursaut salutaire de l’esprit du Conseil national de la Résistance grâce aux anciens déportés et combattants de la France libre furent déterminants.

Un contexte conflictuel

La bataille fut rude. Le 8 janvier 1972, en réponse à la députée communiste Jacqueline Chonavel, le garde des Sceaux, René Pleven, rappelait ce qui était, encore, la doctrine officielle : « Il n’est pas utile de susciter l’adoption de nouveaux textes en matière de discriminations raciales, puisque les faits qui s’y rapportent – et qui demeurent exceptionnels en France – peuvent être réprimés par les textes en vigueur. »

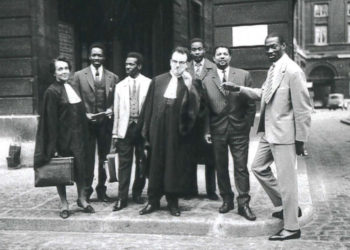

Mais le débat s’accélère. En quelques mois, les articles dans les journaux d’extrême droite comme Minute, les violences raciales allant jusqu’au meurtre, les refus de service dans la restauration ou le logement se multiplient et, désormais, la presse s’en fait l’écho, l’opinion publique clame son indignation dans de nombreuses manifestations et pétitions. Le 20 novembre 1971, à l’occasion de l’année internationale contre le racisme, le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix3Aujourd’hui Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples., qui était à l’origine du dépôt de trois propositions de loi, est le principal artisan de cette prise de conscience. Il réunit un « Forum de l’amitié » qui connaît un grand succès. Le 21 mars 1972, Journée internationale de lutte contre le racisme, il organise des manifestations à travers toute la France et, à Paris, lors d’une conférence de presse, ses dirigeants réclament l’adoption de la loi. Depuis une décennie, outre une forte mobilisation militante, le Mrap développait ses actions aussi bien dans les cercles parlementaires et politiques que dans les prétoires avec un collectif d’avocats reconnus pour leurs compétences.

Cette aventure législative, qui avait duré treize ans, était à la mesure de la force de conviction qui avait animée ceux qui avaient combattu le nazisme.

Le gouvernement finit par céder et le député Alain Terrenoire rédigea pour la Commission des lois une proposition qui s’appuyait sur les différents textes déposés au fil des années.4Voir Chronique du flagrant racisme, op. cit, p.45 et s. ; E. Debono, op. cit., p. 631 s. ; J. Foulon-Piganiol, « Réflexions sur la diffamation racial. (éléments constitutifs du délit et imperfections du texte actuel) », D. 1970, chr. p. 135. Cependant, le 9 mai 1972, les sénateurs Gaston Monnerville et Pierre Giraud, au nom de la Ligue contre l’antisémitisme (Lica), déposent à la hâte une proposition de loi en deux articles, l’un très général sur la répression des manifestations de haine raciale, l’autre limitant la possibilité de se constituer parties civiles aux seules associations reconnues d’utilité publique, alors que ni la Lica ni le Mrap n’avaient cette reconnaissance ! Après une séance extraordinaire de sa commission juridique, le Mrap propose alors un double amendement : les associations, pour avoir le droit de se constituer parties civiles, devront justifier de cinq ans d’existence ; elles ne pourront intervenir auprès des tribunaux qu’avec l’accord explicite des personnes intéressées. Le 7 juin au matin, quelques heures avant l’ouverture du débat au Parlement, grâce à une ultime réunion de la Commission des lois, les amendements du Mrap seront repris et la loi votée à l’unanimité. Cette aventure législative, qui avait duré treize ans, était à la mesure de la force de conviction qui avait animée ceux qui avaient combattu le nazisme.

L’esprit du Conseil national de la Résistance

La génération « millenium », habituée au clivage des appartenances politiques et religieuses, peine à imaginer que des communistes fassent alliance avec des parlementaires de droite et que des radicaux laïques s’allient à des gaullistes catholiques. L’unanimité du vote parlementaire apparaît d’un autre temps. Ce fut, en effet, la mission de Jean Moulin qui unifia les différents mouvements de résistance à la fois pour répondre à l’urgence et prévoir à long terme les réformes nécessaires à la restauration de la démocratie. Les années précédant le vote de la loi de 1972 ont réactualisé cette double exigence et le Mrap, alors composé d’anciens déportés et résistants, a mené en première ligne le combat contre la haine. À l’occasion des 50 ans du mouvement, Albert Lévy, son secrétaire général, publia Chronique d’un combat inachevé5Chronique d’un combat inachevé, Paris, Le Temps des Cerises et MRAP, 1999.… Rendons hommage à ces républicains lucides et résolus.

Jacqueline Costa-Lascoux

Alors qu’elle était jeune assistante à la faculté de droit de Paris et membre du Mrap, Jacqueline Costa-Lascoux a contribué aux travaux préparatoires de la loi de 1972 contre le racisme au sein de la commission juridique de l’association antiraciste. Elle a notamment participé aux débats aux côtés des sénateurs Charles Lederman et Joe Nordmann, avec le bâtonnier Louis Pettiti. Elle est l’auteure de la première partie, « Naissance d’une loi », du livre Chronique du flagrant racisme publié en 1984 par le Mrap (préface de Casamayor, La Découverte, Cahiers libres 387).

Charles Lederman sera l’auteur des rapports n° 337 et 459 , déposés en 1990, au nom de la Commission des lois du Sénat, à l’origine de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.