Propos recueillis par Emmanuel Debono, historien

Article paru dans Le DDV n° 687, été 2022

Votre enquête a-t-elle strictement répondu à une approche sociologique ?

Je pense que la sociologie n’est pas, à elle seule, suffisante pour comprendre aussi complètement que possible des événements aussi graves pour la société que les attentats de janvier 2015. C’est un exemple parmi d’autres. Comprendre, c’est tenter de donner sens au tragique en multipliant et en articulant les différentes approches disciplinaires (histoire, psychologie, sociologie, science des religions, journalisme, etc.), ainsi que les différents registres ou peuvent être saisies les expressions et les manifestations privées et publiques d’événements tragiques. L’émotion collective que peut susciter une parole d’accusé est aussi importante que les différentes manières de s’avancer vers la barre pour s’adresser à la cour. Le but de mon enquête fut de prêter une très grande attention à ce qui avait apparemment peu d’importance ; autrement dit, tout ce qui était sous les yeux des principaux acteurs de ce procès mais qu’ils ne voyaient pas forcément.

Au plan de la méthode, vous parlez dans votre introduction d’une « science contemplative ». Comment avez-vous travaillé ?

Mon activité pendant quinze ans à la Cour nationale du droit d’asile en tant que juge assesseur m’a bien entendu familiarisé au droit et aux rites judiciaires. Mais c’était la première fois que j’entrais dans une salle de cour d’assises et que j’allais assister à un procès inédit. Lors des deux premières séances, tout me semblait à la fois étrange et étranger à mes enquêtes habituelles. Alors, comme les enfants à un spectacle, j’ai regardé les yeux grands ouverts, écouté la cour et tout autour de moi les chuchotements et les remarques : il n’y avait pas une scène (la salle d’audience) mais une pluralité de « petites » scènes où se « jouait » ce procès. C’est petit à petit que mon objet s’est construit. Je suis allé à ce procès sans aucune idée préconçue. Quand je parle de science contemplative, je dis ceci : muni de tout un arrière-plan théorique, fruit d’un cumul d’expériences et de connaissances, je cherchais à donner de l’importance à un mot, un rituel, un geste, une fausse colère, etc., que d’autres, pour paraphraser Bachelard, aurait rangé dans l’ordre de l’éphémère ou de l’accessoire. Unir ce qui apparaissait dans le plus grand désordre, n’est-ce pas le sens fondamental du contemplatif ?

Comment le contexte sanitaire a-t-il pesé sur ce procès ?

Il est vrai que le contexte sanitaire a pesé au début avec une controverse sur le port du masque : pouvait-on juger un accusé masqué ? Autrement dit, sans visage. Puis, vers novembre, lorsque certains accusés sont tombés malade de la Covid. L’enjeu premier pour le président de la cour ainsi que pour l’ensemble des avocats (défense et partie civile) fut de mener ce procès à son terme, c’est-à-dire avant les fêtes de décembre 2020. On ne peut pas dire que le contexte sanitaire ait perturbé gravement ou dangereusement la tenue de ce procès.

En quoi les attentats de janvier 2015 sont-ils des « faits sociaux totaux », pour reprendre l’expression de l’anthropologue Marcel Mauss que vous citez ?

Ce procès n’examinait pas seulement des actes de terrorisme. Si la cour s’est évertuée à comprendre des motifs, des degrés de complicité, les trajectoires des accusés, des preuves des crimes accomplis, bref à rendre justice aux victimes et punir les complices des trois assassins, le procès des attentats de janvier de 2015 a permis dans un espace-temps spécifique des échanges et des débats sur le monde dans lequel nous vivons, en vérité dans lequel vivent les uns et les autres et qui bien souvent apparaissait comme une pluralité de « mondes clos ». Les enjeux politiques, culturels et confessionnels sont aujourd’hui imbriqués et s’inscrivent dans de vastes configurations géopolitiques : l’Europe n’est pas à l’abri et ne peut rester indifférente à ce qui se passe au Moyen-Orient. C’est ça, pour moi, le fait social total : c’est un moment de l’Histoire (nationale et internationale), c’est une temporalité plus ou moins longue, et ce sont, enfin, des individus et des groupes, c’est-à-dire des corps, des structures psychiques, des visions du monde et des croyances. Ce procès à fait coïncider ces différentes dimensions dans la parole et les jugements des uns et des autres.

« Il y a une homologie structurale entre la manière de mener et d’organiser sa vie de délinquant et la manière de mener et d’organiser en pratique sa croyance au travers du rite religieux. Leur croyance se présente dans sa déclinaison religieuse toujours de façon approximative, irrégulière, intermittente. »

L’audition de témoins proches des accusés a fait, expliquez-vous, se déplacer le « monde de la cité » au palais de justice…

Un procès est un espace fortement ritualisé qui met en contact et en relation, plus ou moins durable, des corps et des habitus sociaux (journalistes, avocats, policiers, chercheurs, parties civiles…). Il regroupe de façon contrainte des populations très hétérogènes qui ne se seraient jamais rencontrées en dehors du procès. La différence des mondes sociaux était très nette, parfois à la limite de la caricature. D’un côté, les parties civiles issues majoritairement du monde cultivé, je pense en particulier aux proches des journalistes de Charlie Hebdo assassinés par les frères Kouachi ; de l’autre des témoins appelés à la barre par la cour qui avaient quelques affinités sociales et culturelles avec la majorité des accusés. Leur langue était indigente, leurs vêtements marquaient fortement l’appartenance au monde de la cité, la maîtrise du corps était aléatoire, leur silence à la limite de la provocation…

Comment les accusés sont-ils entrés en religion ? Comment définir leur religion ?

C’est une question très compliquée. Il importe de noter que leur vie est faite en grande partie d’imprévisibilité, d’irrésolution dans la ligne de conduite à adopter dans la vie sociale et même dans leurs activités délinquantes. Pour paraphraser Hannah Arendt, les onze accusés menaient leurs affaires dans quelques « îlots de certitude dans un océan d’incertitude ». Je ne peux ici développer ce point essentiel. En simplifiant, je dirai que c’est cette configuration générale qui permet de comprendre la rencontre avec la religion. Pourquoi a-t-il été toujours question, lors de ce procès et à propos de certains accusés et de certains témoins, de « conversion » ou (surtout) de croyances religieuses tardives ? Mon interprétation est la suivante : il y a une homologie structurale entre la manière de mener et d’organiser sa vie de délinquant et la manière de mener et d’organiser en pratique sa croyance au travers du rite religieux. Leur croyance se présente dans sa déclinaison religieuse toujours de façon approximative, irrégulière, intermittente. Les petits et les grands arrangements sont nombreux avec les dogmes religieux (boire pendant le ramadan, « oublier » de faire ses prières, commettre l’adultère, etc.).

« La barbarie est la figure antithétique de la morale ; c’est proprement de l’inhumanité ; c’est dans celle-ci que baignaient les trois assassins. Et je précise qu’un barbare n’est pas un sauvage. On dit bien un “bon sauvage”, on ne dit jamais un “bon barbare”. »

Vous avez beaucoup observé la salle. Quelles étaient les attentes du public ? Quel rôle joue-t-il dans cet espace ? Quelles sont ses réactions ?

Je voudrais pointer un aspect qui me semble très intéressant dans l’organisation même de ce procès. Il y avait, au second étage, quatre salles réservées aux personnes accréditées. La salle d’audience principale (salle 2.02), où les principaux protagonistes du procès étaient visibles en personne, et trois autres salles au même étage où étaient admis la presse, des avocats, des parties civiles et quelques chercheurs comme moi, tous accrédités, qui pouvaient suivre l’audience retransmise en vidéo. Dans la salle principale tout était éloigné : la cour, les accusés, les avocats, les témoins et les victimes à la barre. Avec cette particularité : les corps étaient souvent vus de dos, les visages disparaissaient, un effet renforcé par le port du masque. En revanche, on pouvait observer les déplacements, les relations entre les journalistes et les avocats, entendre les apartés, les conversations, etc. Dans les autres salles qui retransmettaient l’audience en vidéo on pouvait discerner ou deviner les traits du visage et les voix devenaient parfaitement audibles. Ma « stratégie » fut, en fonction des moments estimés importants du procès, d’aller de salle en salle pour multiplier les perspectives d’observation.

Au terme de votre enquête, vous qualifiez les assassins d’absolutistes. Qu’entendez-vous par là ?

Cette notion vise à qualifier les frères Kouachi et Amédy Coulibaly. L’immortalité et la gloire après la mort physique, les trois assassins en étaient convaincus. Des dévots soumis à aucune loi, agissant sans contrôle et sans aucune réserve parce que se croyant parfaits et exemplaires, incarnant la pureté du message divin. Leur violence, quel que soit son motif – pureté confessionnelle et/ou ethnique, totalitarisme politique, croyances rédemptrices des religions monothéistes… – prend appui sur des textes « sacrés », dont la vérité autodécrétée ne se confronte jamais à d’autres textes ou à des instances extérieures ; c’est en cela, à mon avis, que les producteurs de cette violence sont absolutistes. Les autres, tous les autres, ne sont à leurs yeux que des corps, une sorte de contenant recevant des contenus impurs, des espaces sans psyché ; morts avant d’être physiquement anéantis à tout jamais.

Qui étaient, en définitive, les terroristes, morts ou jugés ? Qu’avaient-ils en commun ?

Il ne faut pas confondre, pour les attentats de janvier 2015, les terroristes qui ont planifié leur crime politique et leurs complices qui se sont retrouvés dans le box des accusés. Pour ces derniers, leur degré de complicité n’est pas le même : Ali Riza Polat a été condamné à trente ans de réclusion pour complicité de crimes terroristes ; Miguel Martinez, à sept ans ; Michel Catino, à cinq ans. Pour six d’entre eux, la cour a considéré les faits qui leur étaient reprochés comme relevant de l’association de malfaiteurs simple ; elle a ainsi écarté la qualification terroriste qui était demandée par le parquet. Leur univers commun ? Des conditions sociales précaires, un faible niveau scolaire, des familles « déglinguées », et surtout deux espaces de conditionnement et de structuration de leurs visions du monde des autres : la « cité » et la prison. Avec quasiment pour tous l’expérience très importante d’une délinquance précoce.

Vous citez à la fin de votre ouvrage les mots d’Hannah Arendt selon laquelle « l’être humain ne doit jamais cesser de penser », un moyen à vos yeux de rompre avec de telles situations de terreur. Pouvez-vous développer votre pensée ?

Oui, penser, toujours penser, ne jamais cesser de penser. Penser n’est pas un donné, pour parler comme les philosophes, c’est bel et bien un acte. Il est cet effort aléatoire consistant à exercer aussi librement et aussi moralement que possible son esprit. À faire preuve de conscience. Malheureusement, je ne crois pas que l’esprit et la culture puissent mettre à l’abri de la barbarie. L’histoire offre des centaines d’exemples qui confirment mon propos. La barbarie est la figure antithétique de la morale ; c’est proprement de l’inhumanité ; c’est dans celle-ci que baignaient les trois assassins. Et je précise qu’un barbare n’est pas un sauvage. On dit bien un « bon sauvage », on ne dit jamais un « bon barbare ». Alors, penser peut-il nous arracher à l’état de nature qui fait de l’homme un loup pour l’homme, pour dire les choses comme Hobbes ? Même si cela n’est pas rigoureusement vrai, il faut continuer à y croire.

Au terme de votre enquête, quel regard portez-vous sur cet espace judiciaire et la justice des hommes qui s’y est exercée ?

Pendant cinquante-quatre jours j’ai observé l’institution judiciaire en acte. L’enseignement principal que j’en ai tiré, c’est qu’il ne peut pas exister de société démocratique sans justice souveraine. Pendant 54 jours, la justice a agi en toute indépendance pour dire le droit, le juste et rendre leur dignité aux morts et aux « morts-vivants ». Cela dans une configuration ou chacun avait le droit à la parole et ou tous ensemble cheminaient, dans un débat contradictoire, vers la vérité judiciaire. C’est cela qu’il faut, coûte que coûte, préserver et défendre.

Des dimensions inaperçues

« Mon intérêt, tout au long de ce procès, s’est porté sur les rebuts, ces choses tombées à l’écart, que l’on a sous les yeux mais que l’on ne voit pas. Ce sont donc ces traces, ces suites d’empreintes, qui ont attiré mon attention, ont aiguisé ma curiosité, m’ont laissé interrogatif, m’ont mis sur la voie de dimensions inaperçues, m’ont incité à regarder de plus près tels ou tels aspects d’apparence inessentielle. Lors de ces cinquante-quatre jours de procès exceptionnel, la cour, dans son activité quotidienne, donnait à observer bien plus que des faits, des prises de parole, des interrogatoires, des échanges tendus entre les avocats de la défense et des parties civiles, des oppositions et des confrontations entre des raisonnements juridiques ; et même, bien plus qu’à essayer de qualifier des actions, des relations, des complicités entre les accusés et les trois terroristes, à établir un partage des responsabilités des uns et des autres ainsi qu’entre les uns et les autres. Du point de vue qui était le mien et que j’assumais pleinement (aujourd’hui encore), ce procès allait dégager, sans aucun doute, quelques aspects fondamentaux sur les conceptions que nous avions du « vivre-ensemble ». Cela s’est révélé toujours plus vrai à chaque audience. C’est cette perspective qui a guidé mon regard et ma voix. Ce procès témoignait de quelque chose de notre époque, nous instruisait sur notre présent, nous indiquait un avenir possible fait de violences mortelles à répétition. »

Extrait de Juger la terreur. Le procès des attentats de janvier 2015, de Smaïn Laacher, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2022, 219 p., 20 €.

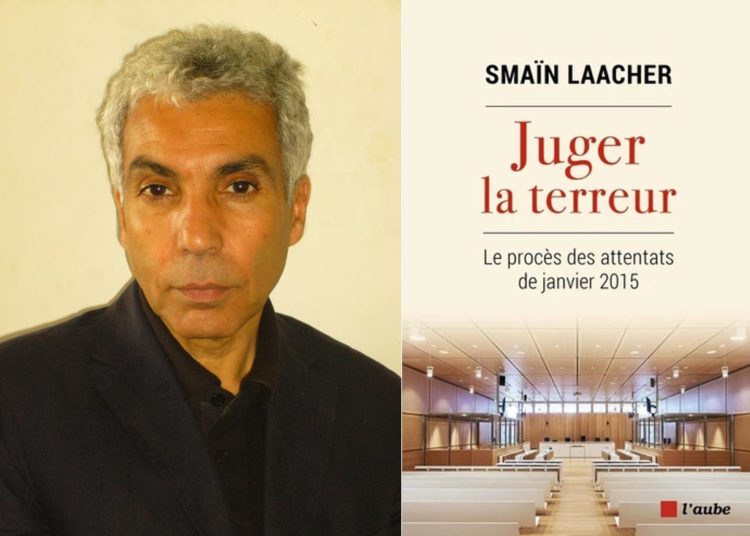

Smaïn Laacher est sociologue, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Il est notamment l’auteur de Peuple des clandestins (Calmann-Lévy, 2007) et Croire à l’incroyable : un sociologue à la Cour nationale du droit d’asile (Gallimard, 2018).

LIRE AUSSI > L’éloge de la vie libre de Richard Malka