Par François Rachline, universitaire, écrivain

(Article paru dans Le DDV n°682, mars 2021)

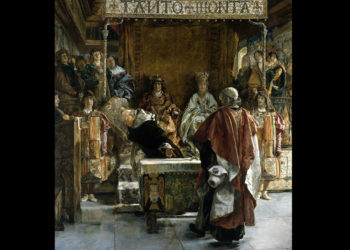

Le 7 mars 1807, la communauté juive remercie Napoléon de pouvoir enfin appartenir à la « grande famille de l’État, le servir et (se) glorifier de ses nobles destinées ». Malgré les ambiguïtés de la politique suivie par l’Empereur à leur égard, les juifs sont alors devenus des citoyens à part entière. Un siècle plus tard, jamais ces Français n’ont contesté le principe ou le sens de la loi de 1905. Jamais ils ne s’en sont plaints. Jamais ils ne se sont engagés pour en modifier l’application, fut-ce à la marge. Pourquoi donc les juifs se sont-ils toujours accommodés de la « séparation des Églises et de l’État », suivant l’intitulé de la loi ? S’agit-il d’un opportunisme adroit, comme le pensent encore certains de leurs détracteurs ? Cet article entend montrer tout au contraire qu’il existe une compatibilité profonde entre le judaïsme et la laïcité. Non que celui-ci la prône ou s’y reconnaisse a priori, mais il n’y trouve rien qui l’entrave ou le gêne. Il est familier d’une démarche qui s’appuie sur des fondements philosophiques proches des siens. Il suffit pour s’en convaincre de regarder ceux-ci de près. Ils se repèrent dans la relation avec le divin, dans l’absence de prosélytisme et dans le rapport à autrui.

Rapport au divin

Dans un passage clé de l’Exode, Moïse se demande quel nom il fournira aux Hébreux s’ils lui demandent qui l’envoie vers eux. À une époque où les divinités ne quittent jamais l’imaginaire humain, où il est inconcevable d’être entendu si une puissance tutélaire n’emprunte pas votre parole pour se manifester, celui-ci ne fournit pas un nom, comme il est d’usage pour n’importe quelle divinité, mais une réponse pour le moins étonnante. Il devra dire qu’il vient de la part de « Je serai » (Exode, 3/14). S’instaure ainsi une relation très particulière entre les enfants d’Israël et leur déité. Ne pouvant être nommée, cette dernière exprime le principe même du devenir. Pour approcher cette idée, il faut imaginer quelqu’un priant et nommant le destinataire de sa prière : « je serai ». Cette relation intime ne peut guère déboucher sur une vision totalisante ou totalitaire, sauf chez ceux dont l’égo l’emporte sur toute autre considération. Celle ou celui qui – plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, plus ou moins profondément – raccorde sa pensée à un tel projet accepte d’emblée de ne pas imposer cet engagement intime à autrui. Cela se traduit par une distance pour ainsi dire naturelle entre la société civile et la divinité. On retrouve cette séparation dans une prière du judaïsme français. Lors du shabbat dans les synagogues et au cours des grandes fêtes qui rythment le rituel juif, le dieu d’Israël est invoqué en ces termes :

« Bénis et protège la République française et le peuple français. Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l’État et font régner dans notre pays l’ordre et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu’elle soit forte et grande par l’union et la concorde, qu’elle jouisse d’une paix durable et conserve son rang glorieux parmi les nations. Amen. »

Absence de prosélytisme

Le Décalogue n’est pas constitué de dix « commandements » (« paroles » en hébreu), mais de dix règles dont la formulation relève bien plus de l’appel que du diktat. Il ne s’agit pas de commander, mais d’inviter. Non pas des impératifs, mais des appels. C’est là une différence marquante, rarement respectée par les traductions habituelles. Le texte biblique n’emploie pas ici le présent mais le futur, comme souvent. Cela signifie « à partir de maintenant et pour toujours ». Il en est ainsi des Dix paroles. Voici ce qu’avance la deuxième : « Il n’y aura pas, pour toi, des dieux autres sur mes faces » (Exode, 20/2), rendu ordinairement ainsi : « Tu n’auras pas d’autre dieu que moi ». Le « pour toi » revêt une importance décisive. Il signifie qu’il peut exister des idoles pour les autres, mais pas « pour toi ». Sous-entendu, cette fois : « que les autres fassent comme ils l’entendent, mais pas toi. » C’est là un enseignement essentiel : si toi tu décides de ne plus t’adonner à l’idolâtrie, si tu renonces à l’assassinat comme au vol ou au viol, cela restera d’abord une affaire personnelle.

Les rédacteurs n’ignoraient pas l’existence à leur époque d’une multiplicité de divinités adorées par tous les peuples, aussi l’incitation est-elle limitée à ceux qui sont susceptibles de l’entendre et d’y adhérer. Les autres peuvent déroger à ces principes, et il est loisible de s’en affliger, d’espérer en leur revirement, mais il est impossible de leur en imposer le respect par la force. Et rien dans l’histoire du judaïsme n’a jamais conduit à cela. Cela n’a pas empêché l’éthique promue par la Bible d’exercer une influence considérable, que ce soit par la généralisation du shabbat (le week-end l’a même doublé), la condamnation de l’assassinat, l’interdit des sacrifices humains, la sanction du faux témoignage, la proscription du vol, etc., toutes exhortations contenues dans le Décalogue. En somme, les masses n’ont pas adhéré au judaïsme (15 millions de juifs aujourd’hui sur plus de 7 milliards d’êtres humains), mais ce dernier a profondément imprégné la culture universelle, et c’est peut-être d’ailleurs ce qui peut en énerver certains.

Contrairement au catholicisme et à l’islam, qui, pour des raisons théologiques et historiques ont été expansionnistes, le judaïsme s’est plutôt replié sur lui-même et n’a pratiquement jamais été prosélyte, sauf sans doute à son tout début, et pour ceux de sa propre obédience. Rappelons qu’il est même recommandé à un rabbin de dissuader par trois fois quiconque souhaiterait se convertir. Cette disposition d’esprit n’est pas laïque, bien entendu, mais elle en accueille le principe sans le moindre embarras.

Dès lors que le premier article de la loi de 1905 édicte que « La République assure la liberté de conscience », le judaïsme l’accepte sans arrière-pensée. Qu’il soit immédiatement précisé après cela qu’est garanti « le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ne soulève pas non plus la plus petite difficulté, dans la mesure où l’absence de prosélytisme respecte d’emblée l’ordre public. De sorte que cette dernière disposition et le rapport au divin défendent la liberté de conscience et contiennent en germe la possibilité ultérieure de la laïcité.

Rapport à autrui

Cette liberté de conscience suppose que la société reconnaisse à chacune et à chacun le droit de croire ou de ne pas croire en quoi que ce soit, comme de changer de croyance, tout en garantissant, au sein de la République, la liberté de culte, donc l’affichage de sa religion, sans que cela devienne ostentatoire (loi de 2004). La Bible soutient la même idée, bien qu’en empruntant un tout autre chemin. Tel est en effet le sens de la fameuse assertion : « Aime ton prochain comme toi-même » (Lévitique, 19/18). Cette traduction ne rend pas justice à l’invitation hébraïque, laquelle utilise le futur, là encore, mais avec une formulation tout à la fois beaucoup plus subtile et plus délicate à comprendre. L’hébreu prescrit : « Tu aimeras pour ton prochain ce que tu es en profondeur. » Cette affirmation étant difficile à saisir, Hillel (-110 + 10) la résuma ainsi : « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, ne le fais pas à autrui. » Autrement dit, agis envers l’autre comme tu aimerais qu’il se comporte à ton égard. C’est là un mot d’ordre plus facile à clamer qu’à respecter dans les actes de tous les jours, mais c’est une référence, une source de comportement qui s’accorde facilement au principe de la laïcité.

Cette logique relationnelle se retrouve dans une dizaine de versets que la Bible consacre au rapport à entretenir avec l’étranger, notamment dans Exode (12/49, 22/21, 23/9), Nombres (15/15 et 15/16) ou Deutéronome (10/19). Chaque fois est affirmé que l’étranger ne peut pas être rejeté, rabaissé, ostracisé, repoussé ou exclu. Il détient les mêmes droits que chaque membre de la communauté avec laquelle il cohabite, ce que résume le Lévitique : « Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l’étranger qui séjourne avec vous, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte… » (19/34). Autrement dit, l’expérience personnelle est invoquée une fois de plus pour ne pas rejeter l’autre, quelle que soit sa croyance. Cette position éthique convient aux deux conceptions de la laïcité « à la française » : à ceux qui l’entendent comme le fondement d’une acceptation religieuse mutuelle au sein de la société – une sorte d’œcuménisme républicain –, comme à ceux qui y voient le principe d’un maintien strict de la religion hors de l’espace public, refusant toute forme d’immixtion. Dans les deux cas, non seulement cela ne heurte ni les principes de fond du judaïsme ni ses pratiques, mais cela entre en correspondance avec eux.