Benoît Drouot, professeur agrégé d’histoire-géographie

Article de la rubrique « Côté classe », paru dans Le DDV n° 687, été 2022

Les impatiences qu’expriment avec de plus en plus de force les femmes, les personnes LGBTQ+ et celles que le racisme entrave dans leur vie quotidienne questionnent légitimement la crédibilité des promesses d’égalité dont l’universalisme républicain est porteur. C’est que les préjugés dévalorisants, dégradants et hiérarchisants qui font obstacle à la pleine transposition de ces promesses dans la réalité résistent aux lois d’égalité et de lutte contre les discriminations adoptées depuis un demi-siècle en France. Le rôle de l’école est essentiel pour agir sur les représentations et les comportements par la déconstruction des préjugés. Mais le soutenir est devenu une antienne qui, si elle interroge la plupart du temps les méthodes (développement de la pédagogie par projet, renforcement de l’éducation morale et civique…), pose rarement la question pourtant cruciale des contenus d’enseignement, ceux d’histoire en particulier, les plus ajustés à cette ambition.

Récits religieux et frontières mentales

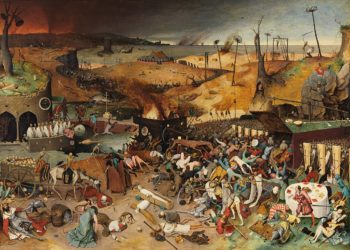

L’ordonnancement de toutes les sociétés repose sur des récits produits par les pouvoirs pour justifier et perpétuer leur domination et les inégalités qui en découlent. Ces récits, articulés à des savoirs et des dispositifs juridiques, génèrent des normes dont sont inférés des écarts et des déviances, objets de réprobation morale, d’hostilité, d’exclusion, parfois d’une répression brutale. Très tôt dans l’Histoire, les inégalités, les hiérarchies et les discriminations sexuelles, sociales et raciales induites de ces normes ont été adossées à des fictions religieuses qui ont constitué les creusets d’imaginaires tissés de préjugés en tout genre que le monopole longtemps préservé des récits théologico-religieux a rationalisés, banalisés et naturalisés.

Les trois monothéismes abrahamiques ont produit, via leurs sources scripturaires complétées de multiples élaborations théologiques et leurs pratiques politiques de contrôle social pluriséculaires, des croyances sources d’univers mentaux empreints d’intolérances, d’hostilités et de hiérarchisations des individus et des groupes. Le bornage des appartenances exclusives et excluantes (dont témoigne la fréquente prohibition, de jure ou de facto, des mariages interreligieux) qui en a résulté est allé de pair avec la désignation et la stigmatisation d’ennemis à humilier et à discriminer, à convertir et à combattre (le païen, l’infidèle, le mécréant, le polythéiste, le Sarrasin, le juif, le dénégateur, l’impur, l’athée, l’apostat, le sodomite…) au nom de la « vraie foi » versus la superstition, l’imposture, l’erreur et l’hérésie.

Les trois monothéismes sont largement comptables de la vision d’une femme infériorisée et empêchée, coupable et tentatrice, autant que d’imaginaires durablement imprégnés de stéréotypes homophobes.

Les trésors d’interprétation déployés par ceux qui « préfère[nt] ne pas savoir »1« Quand on préfère ne pas savoir », série d’émissions du programme LSD sur France Culture diffusée pour la première fois en 2018. Lionel Naccache, spécialiste de neurosciences, y rappelait que l’homme est « un être de croyance et de fiction », plus que de savoir et de raison., les tentatives tortueuses de mise en conformité d’un credo conservateur avec la modernité laïque et démocratique, et quelques parcours individuels atypiques dont il n’est pas question de minorer le rôle historique2Pour le présent, on peut évoquer les figures de Kahina Bahloul, première femme imame en France, et de Delphine Horvilleur, une des rares rabbines du pays. ne sauraient faire oublier que le judaïsme, le christianisme et l’islam ont été des lieux essentiels de fabrique et de pérennisation de représentations dépréciatives de la différence qui ont irrigué l’ensemble des espaces politiques, culturels et sociaux. Ainsi les trois monothéismes sont-ils largement comptables de la vision d’une femme infériorisée et empêchée, coupable et tentatrice, autant que d’imaginaires durablement imprégnés de stéréotypes homophobes (dans la Bible l’homosexualité est une « abomination » qui expose à la mort3Lévitique, chap. XVIII, v. 22-29 et Épître de Paul aux Romains, chap. I, v. 16-32.). Quant à la contribution des religions à la formation des catégories raciales, les travaux historiques sont si nombreux à l’avoir mise au jour4Parmi les publications récentes : Claude-Olivier Doron, Races et dégénérescences (XVIIe-XIXe siècles), Paris, Champ Vallon, 2016 ; « Race, sang et couleur à l’époque moderne. Histoires plurielles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 68-2, 2021 ; Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Albin Michel, 2021. qu’elle ne peut plus être ignorée.

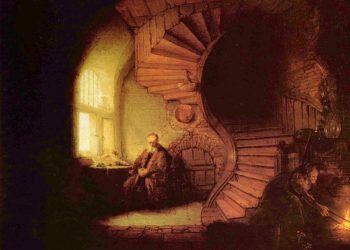

Interroger la fabrique des croyances : enjeu intellectuel et civique

En 2015 Jean-Claude Carrière formulait cette observation : quand bien même grâce au travail des historiens « nous savons que nous avons inventé les Cieux », nous refusons d’y renoncer5Le Monde des religions, n°72, juillet-août 2015.. Les recherches en psychologie cognitive6Thierry Ripoll, Pourquoi croit-on ? Auxerre, Sciences humaines éditions, 2020. le confirment : les narrations sorties de l’imagination des hommes constituent le terreau des certitudes les plus inébranlables. La résistance à toute déconstruction par la raison des « antisémythes »7Marie-Anne Matard-Bonucci, Antisémythes. L’image des juifs entre culture et politique (1848-1939), Paris, Nouveau Monde éditions, 2005., dont la plupart sont forgés de matière théologico-religieuse, l’illustre avec éclat. Ce qui ne laisse pas d’inquiéter tant sont nombreuses les certitudes qui dérivent de prescriptions confessionnelles orthogonales aux valeurs démocratiques, aux égalités et au vivre-ensemble. Exposer nos élèves à un examen critique approfondi et sans faux-fuyants de la fabrique des mécanismes et des ressorts individuels et collectifs de la croyance religieuse, c’est leur donner accès à ce qu’offre de plus émancipateur l’histoire, discipline scientifique dont l’historien Henry Rousso affirme que l’un de ses apports majeurs réside dans le « questionne[ment] (…) des mythes ou des récits constitués, notamment religieux »8Henry Rousso, Face au passé, Paris, Belin, 2016, pp. 12-13..

En termes d’apprentissages scolaires, l’exigence est double. Intellectuelle d’abord en ce qu’il s’agit de donner les clés de lecture historique à des représentations et des attitudes sexistes, homophobes et racistes, dont l’enracinement jusqu’au tréfonds du corps social est sinon inintelligible. Civique ensuite en ce qu’il est essentiel d’amener les élèves à la conscience, d’une part que leurs certitudes ne sont en réalité que des croyances, et d’autre part que certaines de ces convictions religieuses participent à différer l’avènement des égalités, ce dont ils sont si prompts à s’insurger. L’esprit critique, borgne s’il ne consiste pas aussi à penser contre soi-même, se construit de questionnements déstabilisants qu’une école réellement laïque ne devrait pas redouter.

Principe de séparation, la laïcité scolaire suppose une pédagogie du discernement rigoureux et sans faille entre le savoir et la croyance qui ne peut valoir injonction à l’abstention d’examen par le premier de la seconde.

En 2001 déjà, Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, plaidait pour l’étude en classe des mécanismes de la crédulité9Danièle Hervieu-Léger, « Le fait religieux à l’école », Les Cahiers du Cevipof, n°35, mars 2003, p. 22.. Les succès alarmants des discours complotistes et conspirationnistes suscitent de nombreuses initiatives pédagogiques allant dans ce sens. Au regard de ce qui peut leur être imputé dans l’ajournement de la réalisation de l’égalité des droits, les croyances religieuses ne peuvent être tenues hors du champ de ces activités de formation et d’éveil à la pensée critique. Le prétexte de l’intimité ou de la foi ne doit plus pouvoir servir de paravent à l’étude de ce qui constitue une matrice essentielle de nos représentations collectives et de nos comportements individuels contemporains.

La laïcité scolaire ne peut être d’abstention sur les croyances

Déconstruire des imaginaires issus de croyances dont il est constamment rappelé, y compris par la Constitution, qu’elles doivent être respectées constitue pour l’école un véritable défi. La voie pour le relever avec détermination et sérénité, Ferdinand Buisson, l’un des pères de la laïcité scolaire, la traçait il y a déjà plus d’un siècle. Un enseignement « neutre » (autrement dit laïque), écrivait-il en 1911, « doit affirmer les vérités scientifiques sans se mettre en peine de savoir si l’Église les a condamnées, les vérités historiques sans se préoccuper de les faire tourner invariablement à l’honneur du Vatican, les vérités politiques et sociales, essence de la démocratie, sans se soucier de les mettre d’accord avec la politique passée ou présente du parti catholique »10Ferdinand Buisson, « Neutralité scolaire », Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Librairie Hachette, 1911..

Principe de séparation, la laïcité scolaire suppose une pédagogie du discernement rigoureux et sans faille entre le savoir et la croyance qui ne peut valoir injonction à l’abstention d’examen par le premier de la seconde. Mythologies et croyances religieuses doivent faire partie intégrante du champ d’investigation par le savoir scolaire. L’article 12 de la charte de la laïcité, affichée dans les écoles depuis 2013, est à ce sujet suffisamment transparent : « Aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. » Les croyances religieuses ont partie liée trop tangible avec les préjugés sexistes, homophobes et racialisants persistants pour s’exonérer d’une analyse critique, dans le cadre scolaire, de leurs responsabilités historiques.

La relativisation des croyances religieuses par le savoir critique rend moins probable l’absolutisation de la foi, marchepied vers le fanatisme.

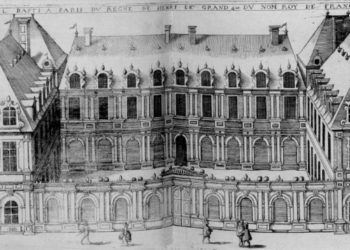

L’école laïque ne restera fidèle à sa vocation émancipatrice qu’à la condition de ne pas se laisser abuser par la confusion qui s’est solidement installée entre respect des croyances et neutralisation de toute critique. Si l’homme « est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement, [c’est] parce qu’on ne l’a jamais laissé en faire l’essai »11Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? Paris, Larousse, 2013, p. 33., écrivait Emmanuel Kant en 1784. Un siècle plus tard, au moment de poser les fondations d’une école laïque dégagée des dogmes théologico-religieux qui se dressaient avec résolution depuis 1789 contre les idéaux révolutionnaires, les républicains firent le pari kantien de l’émancipation par l’usage de la raison. La relativisation des croyances religieuses par le savoir critique rend moins probable l’absolutisation de la foi, marchepied vers le fanatisme. C’est pourquoi, alors que le radicalisme religieux redevient un horizon praticable, ce combat de l’émancipation par le savoir, inachevé, doit être poursuivi et renforcé.

L’universalisme, un projet qui dépasse l’école

Depuis un demi-siècle l’arsenal juridique en faveur de l’égalité des droits et de la lutte contre les discriminations n’a cessé d’être étoffé en France. Cependant, ce corpus législatif ne fait que tracer les contours d’un idéal, dont la pleine réalisation demeure suspendue à la reconfiguration d’univers mentaux lestés d’une force d’inertie puissamment conservatrice, dont les religions sont pour partie comptables. Les égalités réelles resteront une échéance lointaine tant que l’on continuera à ménager, à l’école comme dans l’espace public, les croyances qui fondent et entretiennent des préjugés sexistes, homophobes et racialisants. Les religions ont à leur avantage de pouvoir jouer, en permanence, de leur dualité : d’un côté, l’intimité de la foi brandie pour neutraliser toute appréciation critique des croyances ; d’un autre côté le rôle d’acteur de la vie sociale pour justifier de leur engagement dans l’espace public, y compris quand il s’agit de s’opposer à l’égalité des droits.

Le respect que revendiquent les croyants et les représentants des cultes à l’endroit de leurs convictions spirituelles sert encore trop souvent d’alibi pour soutenir des discriminations et des hostilités qui déclenchent la protestation publique, la réprobation morale et la condamnation juridique quand elles proviennent d’autres sphères et d’autres acteurs de la vie politique, culturelle et sociale. De même qu’un tribunal a récemment relaxé un imam au prétexte que l’appel à la haine contre les juifs qu’il avait proféré était tiré d’une source religieuse12En septembre 2021, un imam de Toulouse qui avait cité un hadith appelant à tuer les juifs a été relaxé. Voir, par exemple, 20 minutes, 14 septembre 2021., le port d’un signe sexiste et patriarcal se transforme en étendard libéral et féministe dès lors qu’il se réclame d’une croyance religieuse, et la stigmatisation de l’homosexualité comme pratique contre nature devient une opinion acceptable quand elle est assénée par l’autorité pontificale.

La religion peut être source de bénéfices collectifs et individuels et sa critique scolaire ne doit pas chercher à en priver ceux qui y sont attachés. Mais cet attachement ne justifie pas que, dans une société française si encline à se penser sécularisée, le motif religieux vaille privilège de déroger à la règle commune. Si la laïcité mal comprise est devenue liberticide, il semble bien que ce soit surtout pour la pensée critique, enjointe de tenir hors de son champ d’investigation des croyances religieuses, à l’égard desquelles la seule attitude possible est le respect et la déférence, quels qu’en soient le contenu et les effets sociaux. L’interdiction opposée au politique de s’immiscer dans le religieux (alléguée à partir d’on ne sait trop quelle référence) introduit un déséquilibre dans la prise de parole publique, favorable au religieux mais nuisible à la progression des droits réels.

L’universalisme républicain n’est pas un état. Il est un idéal, un projet, une dynamique. Mais l’école ne peut seule en porter l’accomplissement. La société tout entière doit affronter la question des privilèges discursifs et idéologiques dont les religions continuent de jouir. Car tant que prospéreront, sous couvert de convictions de nature religieuse, des représentations et des comportements qui défont dans l’espace social ce que l’école a tant de difficulté à construire, les égalités des droits pourraient bien n’être, en effet, que vaines et hypocrites promesses imputées à une République dont l’action ne peut pas tout.

LIRE AUSSI > Parler des religions à l’école : pour quoi faire ?