Emmanuel Debono, historien, rédacteur en chef du DDV

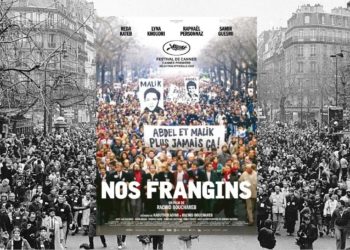

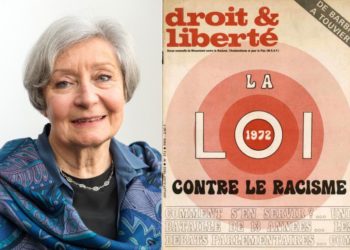

Article paru dans le cadre du dossier « 1972-2022 – Faire taire la haine – La loi contre le racisme a 50 ans » du DDV n° 686, printemps 2022

SOUTENEZ LE DDV : ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

L’adoption de la loi contre le racisme à l’unanimité des deux chambres parlementaires, le 7 juin 1972 à l’Assemblée nationale, le 22 juin au Sénat, témoigne d’une réalité : en ce début des années 1970, rejeter le racisme revêt un caractère d’évidence. La conscience sociale est assez mûre pour qu’aucun parlementaire n’ose s’opposer à une législation qui sanctionne l’injure, la diffamation, ainsi que la « provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination » racistes. En d’autres termes, il existe dès lors une norme antiraciste commune, dans un contexte où se manifestent avec violence les préjugés à l’égard des immigrés.

Les hésitations gouvernementales ont fini par tomber au début de l’année 1972. Il faut dire que l’année 1971 a été marquée par la ratification par la France de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette ratification a été rendue possible, au plan constitutionnel, par un projet de loi discuté dans l’hémicycle le 15 avril 1971 et adopté, lui aussi, à l’unanimité. Le député de la Loire Alain Terrenoire (UDR), rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, a rappelé en cette occasion que plusieurs lois avaient été déposées par le passé. Il a souligné en outre « la difficulté de la mise en mouvement de l’action publique par l’effet d’une plainte avec constitution de partie civile ».

Le précédent de la loi Marchandeau

Si Terrenoire parle alors d’action publique dans ce domaine, c’est parce qu’il existe déjà en France, depuis le 21 avril 1939, une législation contre le racisme. Paul Marchandeau, garde des Sceaux dans le quatrième gouvernement d’Édouard Daladier, s’est résigné à porter ce projet de loi – ce qui n’avait rien d’évident pour l’homme de presse qu’il était –, adopté par décret, punissant l’injure et la diffamation racistes. Il devient alors possible d’agir contre ceux qui attaquent un « groupe de personnes » à raison de leur appartenance – on ne précise pas encore « vraie ou supposée » – à une « race » ou à une religion. Deux écueils surgissent toutefois rapidement dans ce dispositif introduit dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Il y a d’abord la condition selon laquelle l’auteur de propos litigieux doit avoir été animé, dans ses écrits ou dans ses paroles, par la volonté d’« exciter à la haine entre les citoyens ou habitants ». Il y a ensuite le fait qu’une association comme la Ligue internationale contre l’antisémitisme (Lica), à l’origine de cette loi par son engagement constant depuis 1934, n’obtient pas le droit de se constituer partie civile en cas de poursuites. Ainsi, l’initiative est-elle laissée au ministère public, une initiative qui, après le rétablissement en août 1944 de la législation républicaine qu’avait abrogée le régime de Vichy, sera rare.

Des obstacles à la loi

La loi Marchandeau est adoptée dans un contexte de forte résurgence antisémite. La liberté de la presse protège alors les innombrables publications qui distillent ou propagent la haine des juifs. Il est permis de diffuser en 1937, dans les rues parisiennes, un titre comme L’Antijuif. Charles Maurras et Léon Daudet déversent quotidiennement leur fiel dans les colonnes de L’Action française sur ces « Français de papier » et ces immigrés qui, l’affirment-ils, infestent la France et corrodent ses institutions, ses administrations ou encore ses médias.

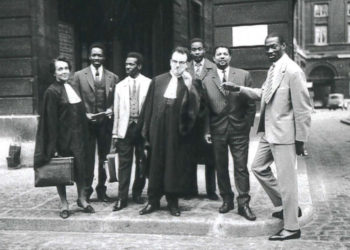

Si l’adoption de la loi Marchandeau conduit à la condamnation rapide de quelques militants pro-hitlériens comme Louis Darquier de Pellepoix, futur commissaire général aux questions juives sous Vichy, ou Jean Boissel, la période de l’après-guerre est marquée par quelques procès, principalement à l’initiative du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (Mrap), une association proche du Parti communiste fondée en 1949. Le Mrap et la Lica sont quasi constamment déboutés puisque la loi ne les autorise pas à se constituer partie civile. La Lica est toutefois entendue, fin 1950, lorsqu’elle signale au parquet de Paris un article de la feuille royaliste Contre-Révolution, qui plaide, dans une droite ligne maurrassienne, en faveur d’un « antisémitisme mesuré et raisonnable ». Le journal est condamné à une amende, en juillet 1951, par les juges de la 17e chambre du tribunal correctionnel de la Seine mais la décision en appel illustre parfaitement les déboires de la loi Marchandeau durant ces décennies : les juges estiment en mars 1952 que « l’excitation à la haine » n’était pas le but poursuivi par l’auteur. Ce dernier ne s’est-il pas en effet explicitement opposé, dans le même article, à la persécution hitlérienne ? La relaxe est prononcée.

Pas plus que la loi Marchandeau de 1939, celle de 1972 n’aura créé ce « délit d’opinion », fantasme autant que leitmotiv, qui apparaît finalement comme un ressort essentiel de la pensée d’extrême droite.

Quand Pierre Poujade, une décennie plus tard, accuse dans son journal Fraternité française la « bande de vampires de haut vol qui va des Kaspereit aux Rothschild en passant par les Bleustein et les Mendès » (juin 1961), le parquet de Limoges donne suite à la plainte du Mrap. Le président de l’Union de défense des commerçants et artisans (UDCA) est condamné en première instance et, fait rare, l’association est jugée recevable dans son action. L’arrêt de la cour d’appel rendu le 25 avril 1963 prend cependant le contrepied du jugement en première instance : ce ne sont pas les juifs dans leur ensemble que Poujade visait, est-il spécifié, mais seulement les « hauts dignitaires », qui « seraient en droit de se plaindre d’avoir été calomniés ou diffamés ». Ainsi l’action en justice, recevable si tout le « groupe de personnes » est visé, achoppe-t-elle sur une lecture littérale qui ignore ou feint d’ignorer la rhétorique antijuive.

Adapter la législation

Dans cet après-guerre qui voit le développement de l’immigration en provenance d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne et la montée du racisme et de la discrimination – non prise en compte par la loi de 1939 –, l’action judiciaire trébuche sur de multiples obstacles. Et pourtant, le racisme et l’antisémitisme choquent l’opinion dans leurs manifestations outrancières. Dans certains hôtels, bars ou restaurants, on refuse d’accueillir ou de servir des personnes de couleur, parmi lesquelles des Français d’outre-mer. La France républicaine, répète-t-on, n’est pas l’Afrique du Sud, où sévit l’apartheid depuis 1948, ou encore ces États américains qui ont édicté des lois ségrégationnistes ! Il faut donc dénoncer sans relâche, alerter sur ces comportements qui vont à l’encontre des lois de la République et combattre l’expression publique des préjugés qui portent atteinte à la cohésion nationale et fragilisent des minorités déjà précarisées par leurs conditions d’accueil.

Dès la fin des années 1950, sous l’autorité de Léon Lyon-Caen, président de l’association, les avocats du Mrap réfléchissent activement aux améliorations possibles de la loi Marchandeau, qui doivent permettre d’attaquer plus efficacement devant les tribunaux des titres comme Aspects de la France, Rivarol ou Minute, distillant leur poison sous la forme trompeuse de l’opinion. La loi rapportée en 1972 par Alain Terrenoire est rédigée à partir des différents textes déposés à l’Assemblée nationale au cours des années 1960, à commencer par celui conçu par le Mrap dès 1959.

Contre le « fléau du XXe siècle »

On doit ainsi principalement à la Lica, avec le décret-loi Marchandeau, puis au Mrap, la législation antiraciste adoptée en 1972, toujours inscrite dans la loi sur la presse de 1881. Elle est le résultat d’un lobbying actif de ces organisations, engagées par ailleurs dans de multiples actions d’information et de sensibilisation aux dangers des préjugés racistes et antisémites. La loi de 1972, qui ne doit en revanche pas grand-chose à René Pleven, ministre de la Justice du gouvernement Chaban-Delmas, donne au ministère public et aux associations antiracistes, les moyens d’agir plus efficacement dans une société qui s’est transformée en profondeur depuis la loi Marchandeau, une loi surtout destinée à combattre la propagande nazie.

Dans un discours prononcé le 2 septembre 1971, le président de la République Georges Pompidou avait reconnu dans le racisme le « fléau du XXe siècle ». Quelques mois plus tard, députés et sénateurs, quelles que soient leurs réserves, prennent collectivement acte de la persistance d’une réalité dont on avait imaginé un temps qu’elle avait disparu sous les décombres du IIIe Reich. La presse d’extrême droite, quant à elle, se hâte de dénoncer un complot contre la liberté. L’argument ne pouvait guère surprendre : il avait déjà accueilli la loi de 1939. Pas plus que la loi Marchandeau, celle de 1972 n’aura cependant créé ce « délit d’opinion », fantasme autant que leitmotiv, qui apparaît finalement comme un ressort essentiel de la pensée d’extrême droite.

LIRE AUSSI > La loi contre le racisme du 1er juillet 1972, un texte fondateur