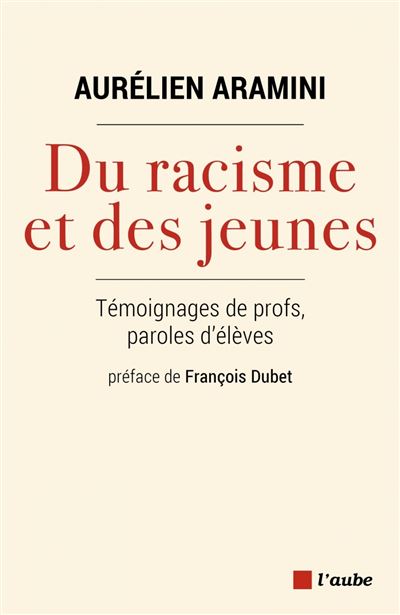

Aurélien Aramini, professeur de philosophie et chargé de mission académique

Article extrait du dossier « Avec ou sans les jeunes ? » paru dans Le DDV n°689, hiver 2022

SOUTENEZ LE DDV : ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

Dans le cadre d’un partenariat entre la Plateforme internationale sur le racisme et l’antisémitisme (Pira) et le rectorat de mon académie d’exercice, dans l’Est de la France, je m’attache depuis plusieurs années à étudier les manifestations de racisme et d’antisémitisme dans les établissements d’enseignement secondaire ainsi que les moyens mis en œuvre pour les combattre. Sans prétendre formuler une théorie générale du racisme dans la jeunesse, mes travaux se fondent sur des enquêtes de terrain afin de rendre compte de la spécificité des manifestations du racisme et de l’antisémitisme dans des contextes socioéconomiques précis et identifier les difficultés auxquelles les acteurs – enseignants, militants, personnels de direction – sont concrètement confrontés. Au cours des nombreux entretiens que j’ai pu mener, trois phénomènes ont particulièrement retenu mon attention, non seulement parce qu’ils me semblent révélateurs du caractère particulier de l’expérience du racisme des jeunes mais aussi parce qu’ils déstabilisent certains repères fondamentaux des acteurs de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Aujourd’hui, le fait d’identifier un individu par son appartenance à un groupe – les « Blancs », les « Arabes », etc. – ne semble pas poser de problème à la plupart des élèves. Pour eux, le racisme ne commence que lorsque les interactions entre ces groupes deviennent conflictuelles.

Le social oublié au profit du « racial »

Tout d’abord, il m’est apparu que de nombreux collégiens ou lycéens – issus ou non de l’immigration – vivent dans un monde « racialisé ». Bien souvent, pour ces jeunes, il y a des « Blancs » des « Noirs », des « Arabes », des « Turcs » ou encore des « Musulmans ». Leur cartographie sociale renvoie moins à des classes sociales qu’à des groupes « ethniques » ou « religieux » auxquels ils s’auto-identifient. « Avant on se voyait comme des fils d’ouvriers », me rapporte Aziz, un collègue de philosophie qui a lui-même grandi dans un quartier difficile et qui déplore cet oubli du « social » au profit du « racial ». Aujourd’hui, le fait d’identifier un individu par son appartenance à un groupe – les « Blancs », les « Arabes », etc. – ne semble pas poser de problèmes à la plupart des élèves. Pour eux, le racisme ne commence que lorsque les interactions entre ces groupes deviennent conflictuelles. Pourtant, dire le social en termes de « Blancs », d’« Arabes », de « Noirs » est déjà constitutif d’une forme d’essentialisation et cette « racialisation » du social esquisse autant de clivages latents qui se transformeront facilement en accusations racistes explicites. Même si les élèves ont souvent conscience du caractère problématique de la réduction de l’identité à une seule dimension – l’appartenance à un groupe qualifié par l’origine ou la religion – dans de nombreuses classes, ils ont tendance à se replier sur un groupe d’appartenance, ce qui les rassure mais en même temps les enferme. Une collègue enseignant dans un établissement REP+ me rapportait récemment : « On voit des petits groupes communautaires se former. Je prends l’exemple d’une classe de 4e, j’ai deux élèves turcs dans cette classe qui sont toujours ensemble alors qu’ils ne se côtoyaient pas avant quand ils étaient dans des classes séparées. Les blacks se mettent ensemble quand ils sont dans la même classe… Les filles des pays de l’Est aussi… ». Ce phénomène de formation de « groupes communautaires » favorise les tensions et les crispations autour de ces identités de repli, d’autant plus qu’il est exacerbé par les luttes de concurrence sociales dont la société actuelle est le théâtre. Faut-il opposer à cette lecture « racialisante » du social un discours universaliste visant à arracher le collégien ou le lycéen à une appartenance qui renvoie bien souvent à ce que Salman Rushdie nomme une « patrie imaginaire » ? Cela susciterait fort probablement chez cet élève le sentiment de ne pas être reconnu dans sa différence, sentiment dont découle le deuxième phénomène que je souhaite relever.

Des « particularités » revendiquées

Ce phénomène touche directement la question de la lutte antiraciste. Les jeunes avec lesquels j’ai pu échanger estiment que la « reconnaissance » de leur(s) différence(s) est fondamentale. Bien des collégiens ou lycéens se sont plaints d’être considérés comme des « Français, mais… », tout en insistant sur le fait qu’ils ne se considèrent pas et ne désirent pas être considérés comme des « Français tout court » en raison de la « fierté » que leur inspire « leur » origine ou « leur » religion. Il peut paraître contradictoire de revendiquer l’égalité – qui gomme les différences – et d’affirmer en même temps sa différence – qui rompt justement l’égalité. C’est cependant cette double exigence qui ressort des entretiens avec des jeunes particulièrement sensibles à la reconnaissance – tant sur le plan scolaire que social – de « leurs » particularités liées à l’histoire familiale et à la religion. Les propos de ces collégiens ou de ces lycéens ne doivent-ils pas nous inviter à dépasser l’opposition entre assimilation et intégration ? Le débat qui prévalait dans les années 90 ne doit-il pas désormais se poser en d’autres termes, tout particulièrement face à de jeunes élèves appartenant à la troisième ou à la quatrième génération de l’immigration qui, tout en conservant parfois le sentiment très vif d’être originaires d’ailleurs, n’ont en réalité souvent connu que la France ?

Un repli identitaire « et » générationnel ?

Le troisième phénomène qui a retenu mon attention est précisément celui du sentiment d’un décalage générationnel qu’éprouvent certains collègues face à des jeunes qui ont pourtant, à une ou deux décennies près, un parcours sensiblement comparable au leur. Dans le cadre d’une journée dédiée à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, une collègue qui avait suivi à la fin des années 1980 une partie de sa scolarité dans un collège ZEP a proposé à ses élèves d’assister à une pièce de théâtre centrée sur la trajectoire sociale ascendante d’Ikram, un personnage féminin issu de l’immigration maghrébine. Touchée par cette pièce et retrouvant probablement dans le récit de l’héroïne sa propre histoire, l’enseignante a été surprise par les réactions mitigées d’élèves elles-mêmes issues de l’immigration algérienne. L’une d’entre elles plus particulièrement a trouvé la pièce très intéressante sans pour autant s’identifier à Ikram dont la vie quotidienne lui a paru fort éloignée de la sienne. « Je suis de la troisième génération, a-t-elle expliqué, née en France, et les mentalités changent. En revanche, j’ai plus reconnu l’histoire de ma mère sur plusieurs points. »

Une lutte antiraciste conséquente ne pourra pas faire l’économie d’une compréhension fine de la manière dont les jeunes construisent leur réalité sociale.

Faut-il déduire de ce « retour d’expérience » que le combat antiraciste ne saurait se concevoir de manière transgénérationnelle, les problématiques d’hier n’étant plus celles d’aujourd’hui ? La lutte antiraciste a une histoire et cette histoire constitue indéniablement une ressource pour appréhender les effets des transformations sociales, des changements de contexte économique et des évolutions idéologiques sur les manifestations actuelles du racisme et de l’antisémitisme. Pour lutter contre ces fléaux, il faut toutefois partir de ce que les jeunes vivent et décrivent aujourd’hui comme du racisme et de l’antisémitisme, ce qui suppose d’abord de les écouter. Cela ne signifie pas qu’il faut adhérer à la vision « racialisée » du social adoptée par certains d’entre eux ; cela ne signifie pas non plus que la lutte antiraciste universaliste n’a plus de sens pour ces adolescents en quête d’identité. Il s’agit plutôt de reconnaître qu’une lutte antiraciste conséquente ne pourra pas faire l’économie d’une compréhension fine de la manière dont ces jeunes construisent leur réalité sociale. C’est cette condition seulement qui permettra d’envisager une cohérence des actions à mener sans craindre qu’elles ne se révèlent contre-productives, soit en ignorant les particularités soit en favorisant les replis identitaires.

LIRE AUSSI > Sylvie Octobre : « Les jeunes développent une aversion pour l’hégémonie culturelle »

Aurélien Aramini a publié Du racisme et des jeunes. Témoignages de profs, paroles d’élèves, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2022.

SOUTENEZ LE DDV >> ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

Achat au numéro : 9,90 euros

Abonnement d’un an : 34,90 euros