SOUTENEZ LE DDV : ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

Achat au numéro : 9,90 euros

Abonnement d’un an : 34,90 euros

Mikaël Faujour, journaliste

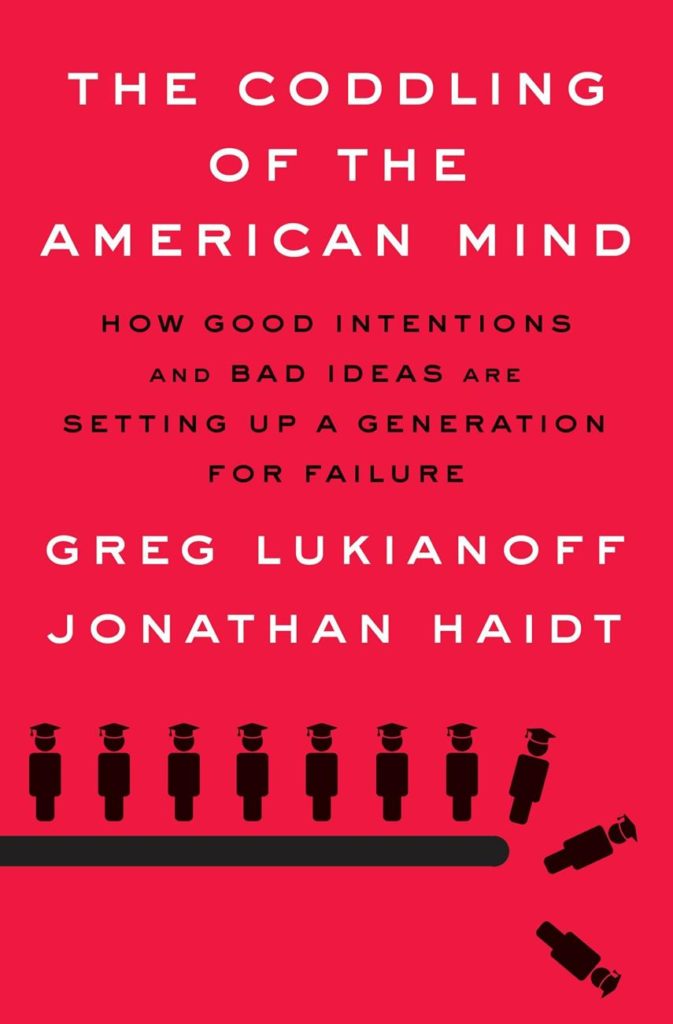

En septembre 2015, les américains Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, respectivement psychologue social et sociologue, cosignaient un article pour The Atlantic, exposant comment « au nom du bien-être émotionnel, des étudiants à l’université exigent de plus en plus d’être protégés des mots et idées qu’ils n’aiment pas ». Trois ans plus tard, ils publiaient un livre du même titre : The Coddling of the American Mind, soit le « dorlottage de l’esprit américain ». Point de départ : le constat que « l’obsession de la sécurité est particulièrement nette parmi la génération qui a commencé à intégrer l’université à partir de 2013 ».

Les « grands mensonges » du wokisme

Pour les auteurs, trois « grands mensonges » ou contrevérités (untruths) éclairent les fondements psychologiques de ce qui a été qualifié de « wokisme » : mensonges de la fragilité (« ce qui ne te tue pas te rend plus faible »), du raisonnement émotionnel (« aie toujours confiance dans tes sentiments ») et le « Nous contre Eux » (« la vie est une bataille entre les bons et les méchants »).

À rebours des sagesses anciennes et des recherches sur le bien-être dans la psychologie moderne, de tels préceptes nuisent également aux individus et aux institutions qui les adoptent. Jonathan Haidt et Greg Lukianoff prennent au sérieux ce phénomène en tant que symptôme de maux réels : « Ces pensées et schémas de pensée distordus et irrationnels sont caractéristiques de la dépression et de l’anxiété. […] Lorsque les étudiants réagissent à de vrais problèmes, ils semblent plus enclins que les générations précédentes à adopter des schémas de pensée qui font percevoir ces problèmes comme plus menaçants qu’ils ne le sont, rendant difficile leur résolution. […] Beaucoup d’étudiants apprennent à penser de façon déformée [distorted], ce qui accentue la probabilité qu’ils deviennent fragiles, anxieux et facilement blessés. »

Aux sources du « dorlottage » à l’américaine

Le psychologue social et le sociologue se sont penchés sur la genèse de ces nouveaux comportements. À partir des années 1980, l’éducation parentale tend à surprotéger les enfants – surtout dans les classes moyenne et moyenne-haute, précisent-ils – sur fond d’affaires criminelles marquantes et médiatisées, notamment des enlèvements d’enfants. Comme un fantôme, l’idée de kidnapping hante la conscience des parents, alors même que le pays n’a jamais été aussi sûr, la criminalité retrouvant son plus faible niveau depuis des décennies. Graduellement, les enfants passent moins de temps libre hors de la surveillance parentale – alors que ce type d’expériences, avec ses transgressions, échecs, conflits ou prises de risque, est fondamentale pour acquérir une autonomie individuelle. Devenus étudiants, les enfants surprotégés rechercheront ensuite dans l’institution un même recours protecteur.

Autre facteur : le numérique. S’appuyant sur une étude de la psychologue Jean Twenge sur la « génération Z » ou « iGen » (internet Generation, ou les personnes nées à partir de 1995, qui ont grandi avec le smartphone), Haidt et Lukianoff soulignent que « la iGen souffre de taux plus élevés d’anxiété et de dépression que les millenials [nés entre 1982 et 1998-2000] au même âge – et des taux plus élevés de suicide ». Les réseaux (anti)sociaux ont entraîné un recul du temps de socialité réelle au profit des échanges en ligne. Outre l’aggravation de l’entre-soi via les biais de confirmation que favorisent les algorithmes, le numérique renforce aussi le sentiment de solitude et les symptômes anxieux et dépressifs à proportion du temps passé sur l’écran.

Bienveillantisme et manichéisme

Sur ce terreau, la banalisation de certains concepts renforce la perception de soi comme fragile, voire comme une victime ayant besoin d’une protection. « Au début des années 2000, […] le concept de “traumatisme” au sein de certains pans de la communauté thérapeutique s’était diffusé en se vulgarisant à tel point qu’il incluait n’importe quelle expérience vécue par un individu comme étant blessante physiquement ou émotionnellement… avec de durables effets négatifs sur le fonctionnement de l’individu et son bien-être mental, physique, émotionnel ou spirituel », résument les auteurs. Il s’ensuit un « sécuritarisme » ou un « bienveillantisme » (safetyism) qui « tient pour équivalents gêne émotionnelle et danger physique [et] encourage les gens à se protéger mutuellement systématiquement des expériences mêmes de la vie quotidienne, dont ils ont besoin pour devenir forts et sains. » De sorte, comme l’écrit Jean Twenge, que « chacun doit être protégé non seulement des accidents de voiture et des agressions sexuelles, mais aussi des personnes avec qui l’on est en désaccord ».

À ces facteurs, les auteurs ajoutent la croissante polarisation politique et animosité réciproque, depuis les années 1990, entre démocrates et républicains, qui ne se considèrent plus comme des adversaires mais comme des ennemis, incarnations respectives du « bien » et du « mal » ; une homogénéisation politique tendancielle sur les campus parmi les étudiants et enseignants, qui abolit la diversité de points de vue ; le développement d’une bureaucratie universitaire comptant parmi ses missions celle de produire un cadre « safe » (nous dirions bienveillant) et un rapport des directions universitaires s’apparentant à un « service au client » visant à satisfaire les demandes des étudiants. Enfin, Haidt et Lukianoff constatent un désir croissant de justice sociale chez les étudiants, dont ils partagent les objectifs… mais dont ils désapprouvent les dévoiements, nuisibles à la liberté d’opinion, au débat contradictoire et à la recherche de vérité fondée sur la preuve.

Lorsque les « grands mensonges » inspirent des initiatives concrètes, ils conduisent non seulement à créer des « lieux sûrs » (safe spaces) et à formuler des « avertissements » (trigger warnings) ou encore à dénoncer des « micro-agressions », mais aussi à faire annuler des conférences, à intimider, et parfois à faire usage de violence pour empêcher l’expression d’idées perçues comme dangereuses. Ce qui revient à considérer des mots et des idées comme des menaces selon une surinterprétation subjective au détriment de l’intention et du message objectif.

Inverser la tendance

Si la situation qu’ils observent est alarmante, Haidt et Lukianoff n’en demeurent pas moins optimistes. Ils défendent qu’une inversion de la tendance ne pourra être que soutenue par ceux qui voudront remédier au mal-être croissant de la jeunesse. Ils suggèrent donc plusieurs pistes, à la fois dans la sphère universitaire et dans la sphère familiale. Dans les universités, ils proposent de promouvoir une mixité sociale consistant à inclure plus d’élèves ayant déjà vécu de façon indépendante (à partir de 2013, apprend-on, un étudiant de 18 ans a la maturité émotionnelle d’un adolescent de 15 ans de la génération précédente) et veiller à la diversité de points de vue ; restaurer la recherche de la vérité en tant que processus ; refuser de répondre aux campagnes publiques de dénonciation (il cite le modèle de l’Université de Chicago, épargnée par les excès du phénomène « woke ») ; réhabiliter le désaccord productif et la dialectique reposant sur l’argumentation et la preuve. Enfin, ils conseillent aux parents de lâcher du lest, de laisser leurs enfants jouer librement et se rendre seuls à l’école, de les encourager à vivre leurs propres expériences. Des mesures de bon sens qui misent sur un effet d’entraînement et d’attraction au détriment des mauvaises pratiques actuelles. Pas une mince affaire, au vu de l’étendue des dégâts et de la participation des instances administratives et académiques, et des familles.

LIRE AUSSI > Daniel Bernabé : « Le néolibéralisme a confondu la différence et l’inégalité »