Par Pierre Juston, doctorant en droit public¹

(Article paru dans Le DDV n°683, juin 2021)

Loin d’être anecdotique, après une expérience de plus d’une centaine d’interventions sur le thème de la laïcité dans des collèges et lycées, la « biologisation du religieux » est l’un des constats qui m’a le plus frappé. « Ma religion, elle coule dans mes veines, je n’y peux rien », « je suis né et d’origine catholique », « je suis de race musulmane » sont des phrases qui reviennent régulièrement dans la bouche de certains élèves. Cette biologisation des croyances religieuses me semble de plus en plus répandue. Il est pourtant tout à fait possible de faire comprendre à de jeunes élèves la distinction fondamentale à opérer entre les « identités subies » et les « identités choisies » tout comme il est nécessaire de leur faire différencier les idées de toute nature ( « même religieuses » est-on tenté de préciser) et les individus qui les produisent.

Distinguer une personne de sa croyance

Ce constat personnel est conforté par deux enquêtes réalisées, d’abord en 2016 puis en 2021 pour Le DDV auprès des lycéens. Dans la première étude, Jean-François Mignot estime que cela relève d’une conception « selon laquelle la critique de la religion, de ses croyances ou de ses pratiques témoigne d’un manque de respect envers les croyants eux-mêmes, comme si l’irrévérence envers la religion agressait l’estime de soi des croyants² ». Dans celle de 2021³, le sondage montre une courte majorité de lycéens défavorables au droit d’expression critique des idées religieuses mais dévoile surtout le fossé creusé entre les élèves selon qu’ils se déclarent athées, catholiques ou musulmans. Alors que les deux premières catégories sont sensiblement au même niveau (respectivement 47 % et 45 %), la troisième catégorie monte à 78 % d’enquêtés se prononçant contre la possibilité de critiquer quelque idée religieuse que ce soit.

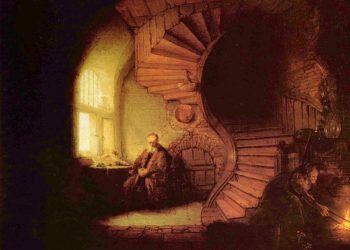

Au cœur de cette question, la notion d’identité est centrale. Il est nécessaire de revenir sur une distinction, souvent éludée, entre les identités subies et choisies ou, plus exactement, un point en particulier de cette distinction : ce qu’il est possible de choisir et ce qui ne peut pas – ou difficilement – l’être par l’individu. Loin d’avoir la prétention ici de traiter cette question si épineuse, il est au moins possible d’envisager quelques éléments qui s’imposent au sujet (le lieu et la date de sa naissance, sa taille, son sexe, la couleur de ses yeux, celle de sa peau ou encore son empreinte génétique, par exemple). Bien sûr, pour une partie de ces éléments, il sera possible aujourd’hui de décider d’en modifier certains (on pense au changement de sexe ou aux techniques de kératopigmentation⁴, par exemple). Il n’en demeure pas moins que ces éléments sont des données factuelles qui s’imposent d’emblée à l’individu dès sa naissance, contrairement à d’autres qui composent certes aussi son identité mais sont d’une origine purement sociale et par nature bien plus malléables.

Sans nier les réalités sociologiques et anthropologiques qui démontrent depuis longtemps que ces éléments sociaux s’imposent aussi à l’individu dans le cadre de sa construction, il est nécessaire de distinguer les éléments de nature convictionnelle des premiers. Opinions et convictions du sujet peuvent légitimement faire l’objet de critiques contrairement aux autres, parce qu’elles appartiennent aussi au monde des idées et se détachent du sujet qui les adopte. Il convient donc de faire une distinction juridique entre une personne et sa croyance. Si un individu ou un groupe ne peuvent faire l’objet de traitement discriminatoire en raison de leur attachement à une croyance ni être insultés et faire l’objet de propos haineux, la croyance, elle, lorsqu’elle est visée en soi, n’est titulaire d’aucune de ces protections.

Mots valises et racialisation des débats

Nous identifions au moins trois leviers qui peuvent expliquer ce phénomène d’incapacité à distinguer les sujets croyants dont la protection des droits et libertés doit être assurée et les croyances elles-mêmes qui ne jouissent d’aucun droit particulier. Il s’agit de la stratégie des mots valises⁵ qui embrouille, de la conception fixiste de la culture et de l’identité qui nie à l’individu sa liberté et de la racialisation des débats qui nourrit cette indistinction. J’ai pu constater que certains intervenants en milieu scolaire n’entraient jamais au cœur des sujets problématiques pourtant posés par les élèves. Ils éludent parfois les questions par le biais de mots valises. On est passé en quelques années du « vivre ensemble » et de la « tolérance » au « respect » sans que la signification de ces trois concepts mis en avant ne soit véritablement expliquée par rapport au principe de laïcité auprès des jeunes. Il y a quelques années, lors d’une intervention avec un militant d’une association de défense des droits de l’homme, alors qu’un élève lui demandait s’il était autorisé en France de critiquer les religions, celui-ci répondait : « C’est ton droit de penser que non. C’est ça le vivre ensemble. » L’élève, en demande d’une réponse claire, essuyait donc un énigmatique rappel de la liberté d’une opinion dans le cadre démocratique, sans savoir si un citoyen avait ou non le droit de critiquer un dogme religieux ni avec quelles limites précises, dans le cadre du droit positif. Ainsi lorsque des intervenants font face à des paradoxes qu’ils ne semblent pas avoir eux-mêmes compris ou résolus, la « stratégie du mot valise » est sollicitée.

Loin de régler les difficultés de compréhension, la pratique de cette stratégie aggrave considérablement les méconnaissances du principe de laïcité et du cadre de la liberté d’expression. Il apparaît urgent que ces mots valises soient bannis ou compris et utilisés avec pertinence et discernement. Par ailleurs, la conception fixiste de la culture et de l’identité est l’un des phénomènes qui vient in fine nier à l’individu son droit à user de sa liberté en matière de conviction religieuse. Une part des jeunes considère en effet qu’il convient d’envisager la culture et l’identité comme un monolithe insusceptible d’évolution. Beaucoup d’entre eux, naturellement en recherche de limites et de règles, semblent voir dans la simplicité d’une interprétation absolue, un élément de compréhension attractif. Comment les en blâmer à ces âges où la construction passe aussi par cette quête d’absolu et de simplicité dans un monde fort complexe ? Il convient néanmoins, justement au sein de l’école, de leur donner les outils qui leur permettront de forger eux-mêmes leur culture et leur identité, des réalités inéluctablement dynamiques. Les assignations culturelles identitaires qui font florès aujourd’hui les amènent au contraire à ne s’envisager eux-mêmes que par le biais du miroir déformant et simpliste qui leur est tendu. Cette logique est particulièrement dangereuse en matière de conviction religieuse puisqu’elle ampute les individus d’une liberté critique sur eux-mêmes et leurs convictions. Enfin, le développement de la racialisation des débats renforce cette tendance à biologiser l’idée religieuse et leurs principaux promoteurs sollicitent tout autant les convictions religieuses que la couleur de la peau et l’ethnie dans leur logique d’assignation. Cela débouche sur une racialisation des croyances.

Le phénomène n’est évidemment pas nouveau mais semble se renforcer. J’ai pu ainsi entendre de nombreux élèves estimer impossible qu’un élève d’origine maghrébine puisse être athée, de même qu’il a pu apparaître à certains difficile d’envisager qu’un de leur camarade originaire de l’Aveyron puisse être de confession musulmane. Cette idéologie qui racialise tout, se marie malheureusement bien avec les conceptions fixistes de l’identité et de la culture et rend impossible toute discussion critique d’un dogme religieux. Il est urgent de rappeler, comme l’a fait Henri Peña-Ruiz dans un article pour Marianne que « face aux oppressions, la liberté de se définir est la plus belle conquête de la laïcité⁶ ».

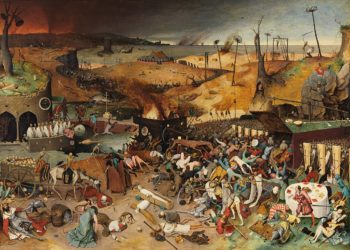

Confusions mortifères et liberté d’expression

On serait tenté d’ajouter à ces trois leviers celui de la validation, dans le champ académique, des plus grandes confusions juridiques. L’actualité nous amène à évoquer le cas de François Héran. À propos de cette différence pourtant fondamentale entre les idées et les sujets qui y sont sensibles, le professeur au Collège de France estime dans le journal Le Monde (9 avril 2021) qu’il s’agirait d’ « une distinction spécieuse » tout en attribuant une place étonnante à la notion de « liberté de croyance » dans l’architecture des droits et libertés, la confondant manifestement avec celle de conscience. Par une approche littéraliste, c’est le même qui estime que la liberté d’expression en tant que telle ne serait pas véritablement protégée dans nos textes constitutionnels en opérant une interprétation pour le moins fantaisiste de l’article X de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen⁷. À n’en pas douter, qu’une « plume aussi érudite que celle de François Héran⁸ » puisse développer ce genre d’argument n’aide pas à lutter contre le phénomène de biologisation des idées religieuses et de la protection juridique qui leur est indument attribuée. Cette confusion mortifère conduit effectivement de nombreux jeunes se déclarant croyants à s’estimer eux-mêmes insultés et, pour certains d’entre eux, à concevoir même légitime la violence par les armes pour répondre à l’ « atteinte à leur croyance » par la plume.