Par Stéphane Nivet, historien

Se rendre à la maison d’Izieu, aux confins de l’Ain, de la Savoie et de l’Isère, c’est déjà comprendre une partie du sujet auquel on s’apprête à être confronté. C’est mesurer, chemin faisant, l’immensurable abîme entre la vie innocente de 44 enfants, âgés de 4 à 17 ans, et une haine mondialisée – l’antisémitisme – venue les rattraper un matin de printemps 1944. C’est être pris par cet effroyable jeu d’échelles qui vous oblige en permanence à relier des niveaux d’observations différents, l’un à hauteur d’enfant, l’autre d’une extermination de masse. C’est de cette incapacité à sortir de cette mécanique contradictoire qui a écrasé les distances avant d’écraser les individus, que naît probablement le sentiment d’un drame impénétrable mais aussi celui d’une tragédie universelle. Aller à Izieu, c’est être placé devant un contraste permanent, un clair-obscur déchirant qui vous porte sans cesse de la lumière aux ténèbres, du bonheur au malheur, de la beauté à l’abjection, du paradis à l’enfer.

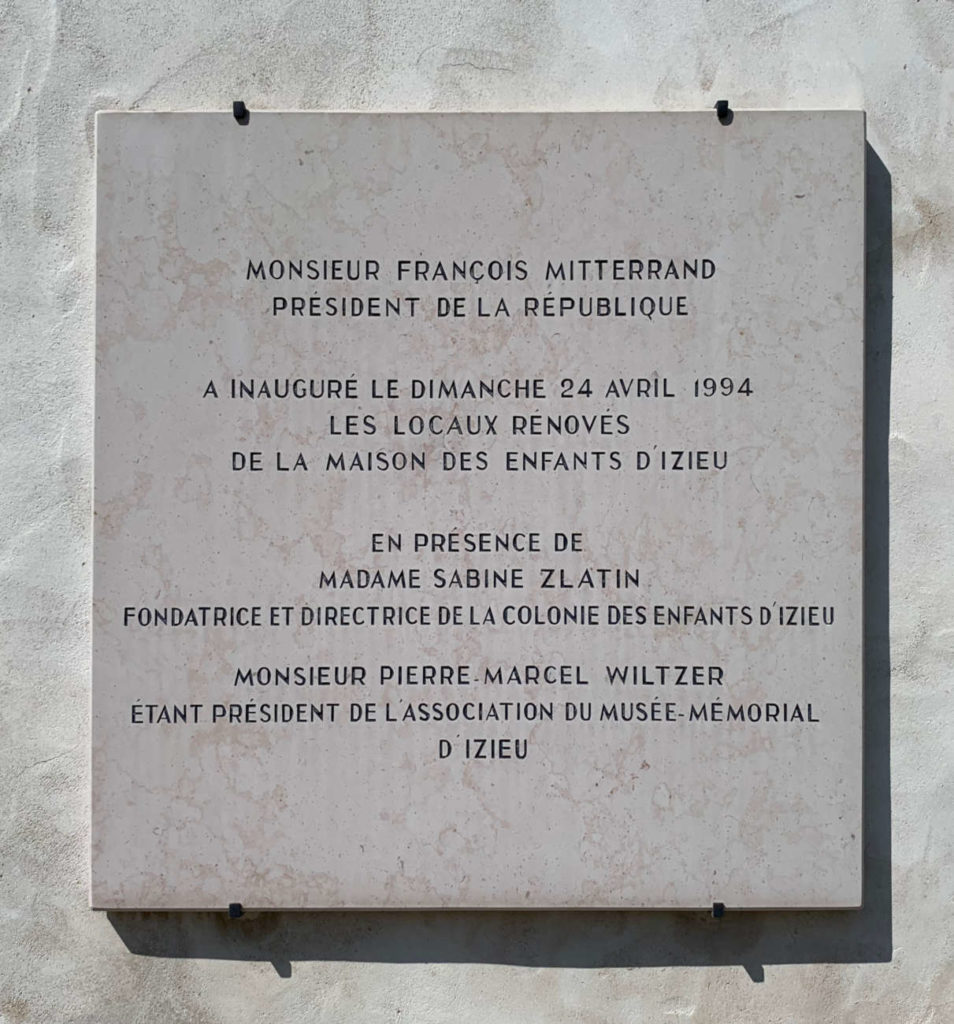

L’arche des Juifs d’Europe

La maison d’Izieu est belle. Posée sur les contreforts méridionaux d’un chaînon calcaire du Jura dont elle arbore la belle couleur blanche. Elle domine les lieux. Au loin les Préalpes et le Massif de Chartreuse, les lacets lascifs du Rhône, les cascades qui défilent vers lui. C’est un vrai havre de paix et de sérénité que tout portait à servir d’écrin au bonheur de l’enfance, jusqu’à son domonyme, « Villa Anne-Marie », renvoyant au prénom de la fille de la propriétaire des lieux. Ses deux étages, son toit de tuiles arrondies à quatre pans, sa terrasse allongée embellie de fer forgé, sa fontaine élégante, la cloche du réfectoire, son allée de mûriers, l’imposante magnanerie héritée d’un passé séricicole, les pignons à redents de ses dépendances : tout devait paraître immense et merveilleux dans les yeux de ces enfants perdus dans la tourmente. Quand le sous-préfet de Belley, Pierre-Marcel Wiltzer, fait visiter les lieux à Sabine Zlatin en 1943, il lui lance, serein : « Ici vous serez tranquilles. » Pourtant, le matin du 6 avril, alors que les habitants du lieu participent à la messe du Jeudi saint, une unité de la Wehrmacht venue de Belley et accompagnée par la Gestapo de Lyon, sur ordre de Klaus Barbie, déferle sur la colonie, arrache 44 enfants et leurs 7 accompagnateurs à la liberté et à la vie.

Sur la façade de la maison, la vie des enfants d’Izieu et de leurs accompagnateurs est désormais figée, gravée dans la pierre qui figure leurs noms sur le martyrologe inauguré par Laurent Casanova, ministre des Anciens combattants et des Victimes de guerre, le 7 avril 1946. Il faudra attendre le 17 juin 1987 pour que cette abstraction froide reprenne vie, un instant, quand Me Serge Klarsfeld, dans sa plaidoirie contre Klaus Barbie, égrènera le cours de ces existences brisées. Cette évocation est bien davantage qu’une simple prosopographie dictée par la nécessité des parties civiles d’un procès. C’est l’arche des Juifs d’Europe qui d’un seul coup affleure dans la lumière. La liste de leurs villes natales suffit à le comprendre : Mannheim, Varsovie, Vienne, Bruxelles, Paris, Oran, Palikao, Anvers, Argenschwang, Odessa, Egelsbach. À Izieu battait, pour reprendre les mots de Romain Gary écrits en 1944 dans Éducation européenne, « le pouls de la liberté, ce battement souterrain et secret qui montait (…) de tous les coins de l’Europe ». C’est au centre de cette même Europe que ce pouls, pourtant, cessera de battre, pour la plupart des victimes de la rafle, à Auschwitz.

« Passant, souviens-toi »

La maison d’Izieu, juchée sur la route de Lambraz, est désespérément vide. Les tables d’écoliers, le réfectoire, les dessins des enfants, les restes de leurs courriers à leur famille ne font que souligner, en creux, une irréparable absence. La mémoire tente d’y pourvoir depuis l’immédiat après-guerre. Mais une fois encore, le passant, qu’on invite à se souvenir, à l’impératif, est vite rattrapé par les pièges du passé. À dire vrai, le souvenir de ces enfants martyrs a toujours été entretenu, même de manière incomplète. Le 7 avril 1946, c’est tout un territoire qui s’unit dans une commémoration inédite. 3000 personnes sont là : des enfants, des élus, un ministre, les représentants de l’État, du clergé, de l’Éducation nationale, des tirailleurs sénégalais. Rien ni personne, ou presque, ne manque pour évoquer le drame d’Izieu. Plus de 771 communes ont participé à une souscription pour financer le monument du carrefour de la Bruyère et la plaque apposée sur la maison. C’est un événement populaire et massif, composé à la manière de son époque : on chante « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » ; les actualités évoquent une colonie « d’enfants de déportés et d’Alsaciens-mosellans », on parle des enfants mais leur judéité n’est pas mise en avant et n’est évoquée qu’en filigrane. Gaston Lavoille, directeur du Collège de Belley où certains des enfants furent scolarisés, évoque des jeunes « de confession israélite ou catholique ». Aucune envie d’aller plus loin dans la qualification de la catastrophe. Aucune volonté non plus de masquer quoique ce soit, encore moins les évidences, à l’image de l’étoile de David dessinée autour du visage des enfants par Sabine Zlatin au pied de l’obélisque du village voisin de Brégnier-Cordon ou encore de la présence à la cérémonie du grand rabbin de Lyon, Salomon Poliakoff.

L’heure n’était tout simplement à rien d’autre qu’à regarder sans pouvoir comprendre ce qui distinguait les victimes du nazisme avec les mêmes yeux, stupéfaits par un crime innommable, et à désigner dans un geste unificateur une catastrophe qui mettrait encore plusieurs décennies à devenir « la Shoah ». L’heure n’était pas encore venue pour expliquer pourquoi les nazis ont fait descendre de leur camion pour l’épargner le petit Marcel Wucher, seul enfant non-juif arrêté parmi les enfants de la colonie le 6 avril 1944. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps sans doute, pour comprendre cette « tragédie juive » (Serge Klarsfeld), pour expliquer que différencier la nature du crime commis contre les juifs n’enlevait rien aux autres victimes du nazisme et que mal nommer les choses… Et à l’approche du procès Barbie, chacun a pu mesurer la difficulté de l’exercice qui, in fine, fut tranché par la Cour de Cassation quant à la question de savoir qui, parmi les victimes du « boucher de Lyon », était recevable ou pas au statut de victime d’un crime imprescriptible, d’un crime contre l’Humanité.

Le glas d’Izieu

Les voix d’enfants qui résonnent aujourd’hui à la Maison d’Izieu sont celles des groupes d’élèves venus visiter le lieu. Car la maison d’Izieu est devenu un lieu de la Mémoire nationale depuis le décret du 3 février 1993 qui l’institue comme tel, aux côtés du Camp de Gurs et du Vel d’Hiv. Mais les élèves qui aujourd’hui visitent ce Mémorial font bien davantage. Ils visitent un « Lieu de mémoire », dans toutes les acceptions du concept forgé par Pierre Nora, à savoir un lieu matériel et géographiquement situé, et, en même temps, un symbole « abstrait et intellectuellement construit » de l’antisémitisme, grâce au travail des historiens.

À Izieu, un objet porte la charge de ce double sens. C’est une cloche. Elle servait à l’appel des enfants lorsque l’heure des repas et des cours arrivait. Elle est toujours là. Elle résonne encore. Cette cloche est un lieu de mémoire. Elle symbolise autant l’objet qui rythmait la vie des enfants cachés que la cloche qui allait resurgir, un jour, à la face de leur bourreau. Au moment de prendre la défense de Barbie, le 1er juillet 1987, Me Jacques Vergès fut interrompu dès ses premiers mots par les cloches de la primatiale Saint-Jean-Baptiste voisine du Palais de Justice et qui se mirent à sonner à toute volée de longues minutes durant, l’obligeant à se taire. Certains y virent le signe d’une providence goguenarde sommant la défense de se soumettre, un moment, au silence et à la volonté de Dieu. Chacun peut espérer ce qu’il veut. Mais à Brégnier-Cordon, un indice nous met sur la piste pour répondre à cette interrogation. Il s’agit du début d’un vers du poète John Donne, choisi par Sabine Zlatin, la fondatrice de la Colonie, pour évoquer la tragédie du 6 avril 1944 : « Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain ». La fin de ce sonnet n’a pas été gravée, mais au regard de l’Histoire de cette interruption de plaidoirie, elle aurait pu l’être : « aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : c’est pour toi qu’il sonne ».